「Nシステムが赤く光ったけど、これって撮られたってこと?」──こんな疑問や不安を感じたことはありませんか?高速道路や幹線道路で見かけるNシステムが赤く光る、白く光る、あるいはオレンジに見えた…という声は少なくありません。

しかし、それらは本当に“発光”なのでしょうか?この記事では、Nシステムが光って見える理由をはじめ、赤外線カメラの仕組み、オービスとの違い、そして違反が記録されるのかといった気になるポイントをわかりやすく解説しています。

さらに、設置場所や回避の可否、そして光ったと感じたときの正しい対処法まで、ドライバーが安心して走行できる情報をまとめました。「赤く光る=危険」という誤解を防ぎ、安全運転に役立つ知識をぜひ身につけてください。

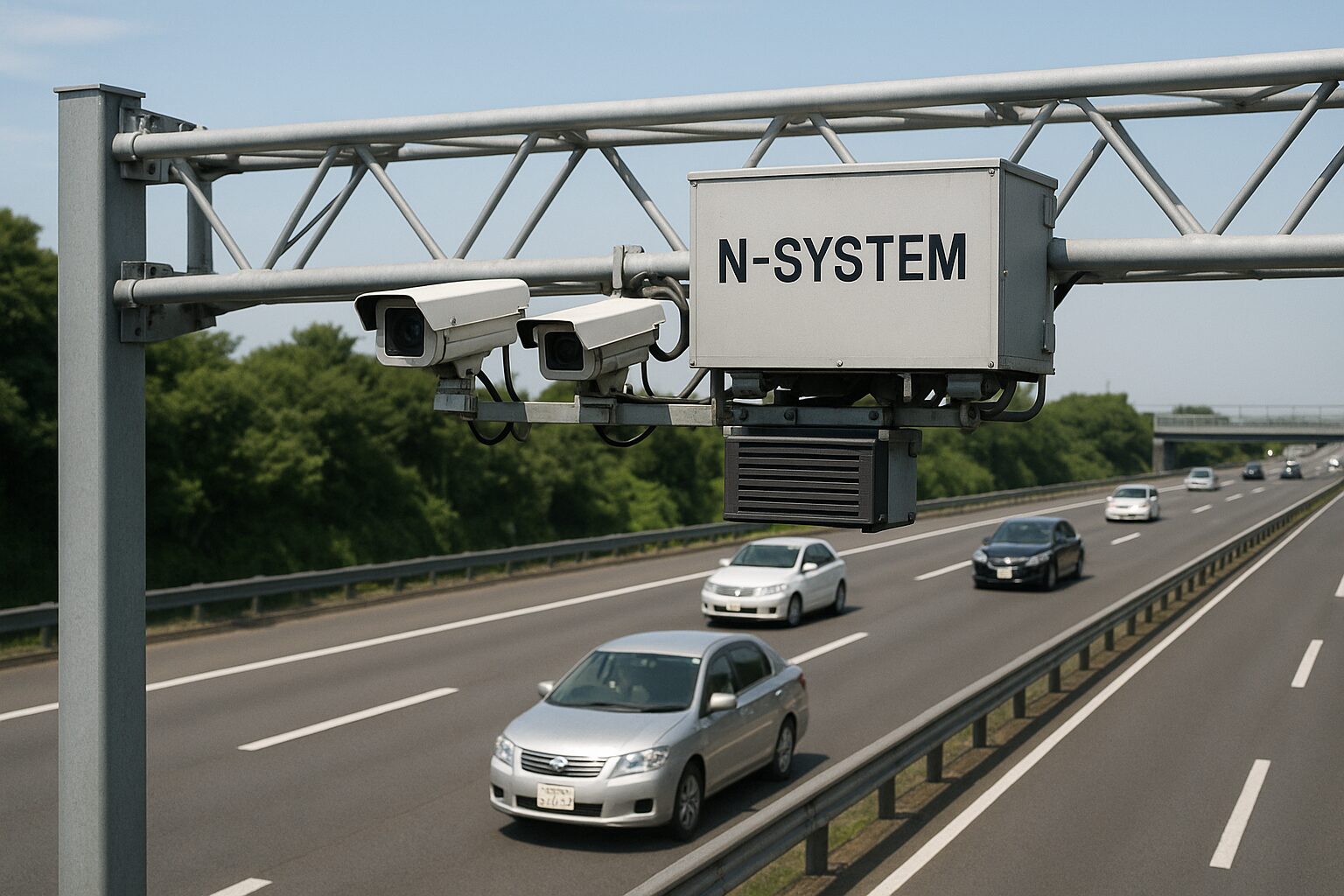

Nシステムは本当に赤く光るのか? – 噂と実態の検証

出典:ウキペディア

光ったように見えるその正体とは?

「Nシステムが赤く光ったのを見た気がする」という声は、SNSや掲示板などでも時折見かけます。しかし、実際にはNシステムそのものが肉眼で見える光を発することはありません。これは、Nシステムが赤外線カメラを使用しており、撮影時にもフラッシュのような可視光を出さない設計になっているためです。

では、なぜ「光った」と感じるのでしょうか?その理由の一つは、ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラのセンサーの特性にあります。人間の目には見えない赤外線でも、機器によっては映像として「赤っぽい光」や「フラッシュのような光」として記録されることがあるのです。

さらに、車のヘッドライトや対向車のライト、街灯の反射なども原因のひとつ。Nシステムのレンズやカバー部分に外部光が反射することで、瞬間的に「何かが光った」と錯覚することがあります。特に夜間や雨天時、霧が出ているときなどは光が乱反射しやすく、光って見えるケースが増えます。

したがって、「Nシステムが光った=撮られた」「違反を記録された」と慌てる必要はありません。Nシステムの役割をきちんと理解すれば、こうした誤解も減ってくるはずです。

赤、白、オレンジ…色が違って見える理由とは

Nシステムに関しては、「赤く光った」「白いフラッシュが見えた」「オレンジっぽい光だった」といったさまざまな証言があります。しかし、Nシステムがこれらの色の光を意図的に発しているわけではありません。見える色の違いは、光の反射や映像機器の感度、天候や時間帯などの複合的な条件によって生じます。

たとえば「赤っぽく見えた」場合は、赤外線を感知するカメラが、不可視の赤外線を擬似的に赤色として記録してしまった結果です。これは特に夜間、ドライブレコーダーを通して確認されることが多く、「赤く光った」と錯覚する主な原因です。

また「白く光った」と感じた方は、街灯や他の車両のライトがNシステムのカバー部分に当たり、レンズ面が一瞬白く反射した現象を目撃した可能性が高いです。さらに「オレンジに見えた」という場合は、高速道路などに設置されている警告灯や街路灯の色味が、Nシステムに反射して錯覚を引き起こしているケースも考えられます。

このように、Nシステムが発光しているように見える色は、**環境と撮影機器の特性が生む“錯覚”**によるものがほとんどであり、実際にはNシステム自体が赤や白、オレンジの光を出しているわけではないのです。

Nシステムとは? – 目的と基本的な仕組み

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

Nシステムの正式名称と役割

Nシステムは正式には「自動車ナンバー自動読取装置」と呼ばれるもので、全国の高速道路や幹線道路などに警察が設置している監視カメラの一種です。その主な目的は、通過する車両のナンバープレートを撮影・記録し、それを警察のデータベースと照合することです。

速度違反を取り締まる「オービス」とは異なり、Nシステムは犯罪捜査の補助が中心の役割です。たとえば、盗難届が出ている車両や指名手配中の車両などがNシステムを通過すると、警察へ即時に通知が届きます。その通知をもとに、付近で待機している警察官が検問や追尾を行うケースもあります。

また、Nシステムは車検切れ車両の発見にも使われており、実際に通過時のナンバー情報から車検失効の有無も確認されるようになっています。2020年代に入ってからはAI技術の導入も進み、より高精度かつリアルタイムにデータの照合ができるようになっています。

使用される赤外線カメラとその仕組み

Nシステムに搭載されているカメラは、一般的な可視光カメラではなく赤外線カメラです。この赤外線カメラは、昼夜や天候に関係なくナンバープレートをはっきりと撮影できるのが特長です。たとえば夜間、街灯がない暗い場所でも、赤外線を用いることでプレート文字をクリアに読み取ることができます。

赤外線の照射自体は人間の目には見えませんが、ドライブレコーダーなど一部のカメラ機器では赤外線が可視化され、映像上に赤く映ることがあります。そのため、Nシステムが「赤く光ったように見えた」という誤認が生じるわけです。

また、Nシステムの多くは道路上の架台やポールの上に固定式で設置されていますが、近年は移動式Nシステム(車両に搭載されたタイプ)も増えており、イベント会場や空港周辺など一時的な監視にも活用されています。

可視光と赤外線の違いをわかりやすく解説

可視光とは、私たちの肉眼で見ることのできる光のことで、赤・青・緑といった色の光がこれに当たります。一方、赤外線は可視光の外側にある不可視光線で、人の目では見ることができません。

Nシステムはこの赤外線を利用してナンバープレートを読み取っているため、私たちが通過時にカメラの“光”を見ることは基本的にありません。ただし、前述の通りドライブレコーダーなどのカメラ機器では、この赤外線が可視光に変換されてしまい、赤く映るという現象が起こります。

また、反射材やナンバープレートの表面が赤外線を反射することで、カメラがその反射光を拾い「赤っぽく光って見える」という映像が生成されることもあります。これはあくまでも機器の仕様によるものであり、Nシステムが赤いフラッシュを発しているわけではありません。

このように、Nシステムが光ったように見える理由には赤外線と可視光の違いを理解することが不可欠です。誤解を防ぐためにも、Nシステムの基本構造と仕組みについての正しい知識を持っておくことが重要です。

Nシステムとオービスの違いとは? – よくある誤解に注意

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

オービスが赤く光る本当の理由

オービスは、速度違反を取り締まるために道路に設置されている「自動速度監視装置」で、違反車両を撮影する際に赤いフラッシュを発するのが大きな特徴です。この赤い光には明確な理由があります。

まず、撮影時に赤く光るのは、ナンバープレートだけでなく運転手の顔まで鮮明に記録するためです。特に夜間やトンネル内など暗い環境では、通常の可視光では顔まで正確に映すのが難しくなるため、視認性の高い赤色の光が使用されます。赤色は波長が長く、霧や小雨の中でも比較的遠くまで届くという特性があるため、夜間の取り締まりにおいて非常に有効なのです。

また、オービスの赤いフラッシュはドライバーに対して「撮られた」ことを認識させる意図もあります。これにより、違反した自覚を持たせると同時に、今後の速度超過を抑止する心理的効果も狙っています。

なお、オービスの機種によっては赤ではなく白色や黄色のフラッシュを使っているものも存在します。これは設置地域やメーカー、周囲の照明環境に合わせて選ばれる仕様であり、いずれにしても共通しているのは「撮影時には必ず光る」という点です。

Nシステムとの見分け方一覧表

Nシステムとオービスは、どちらも道路上に設置された監視装置であるため、見た目だけでは判別しにくいことがあります。以下に、両者を正確に見分けるための比較ポイントをまとめます。

| 項目 | Nシステム | オービス |

|---|---|---|

| 目的 | 犯罪捜査・手配車両の検知 | 速度違反の取締り |

| 光の有無 | 通常、光らない(赤外線) | 撮影時に強い光(赤・白など)を発する |

| 設置場所 | 高速IC付近、幹線道路、県境など | スピードが出やすい場所、高速本線上 |

| 警告看板 | 基本なし | 「速度取締装置あり」などの表示あり |

| 撮影方向 | 主に前方から | 機種によって前方・後方両方あり |

| 速度測定 | なし | あり(レーダー式・ループ式など) |

| パトライト | なし | 設置されているケースが多い |

このように、それぞれの機能や設置目的には明確な違いがあります。Nシステムは違反を即検挙するものではないという点が、もっとも大きな違いです。

ドライバーが混同しやすいポイントまとめ

多くのドライバーが「Nシステムとオービス」を混同してしまう理由のひとつに、「道路上に似たようなカメラが設置されている」ことがあります。特に夜間にフラッシュのような光を感じたとき、「オービスで撮られた!」と勘違いする方は少なくありません。

ですが、Nシステムは速度違反の検出機能を持っておらず、光る必要もないため、実際に違反で撮影された可能性は極めて低いです。それでも「赤っぽい光を見た」と感じた場合、ドライブレコーダーや反射による錯覚が原因であるケースが多いです。

また、オービスは設置前に「自動速度取締機設置路線です」などの警告看板が出ているため、走行前にそれらの看板を確認すれば、心構えができて冷静に対応できます。一方、Nシステムにはそうした予告表示がないため、突然カメラを見かけて驚いてしまうケースが多いのも特徴です。

このような誤解を防ぐためには、日ごろから両者の機能と目的の違いを正しく理解しておくことが非常に重要です。

なぜ光ったように見える? – 条件と錯覚の要因

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

ドライブレコーダーで赤く映る原因

Nシステムは赤外線カメラを使用しており、通常は人間の目では見えない波長の光でナンバープレートを撮影します。しかし、ドライブレコーダーや一部のスマートフォンカメラには、赤外線を可視光として映し出す特性を持ったセンサーが搭載されています。

このため、Nシステムの前を通過した瞬間、映像に赤っぽい光が映り込むことがあります。これが「赤く光った」「フラッシュのようだった」という勘違いのもとになっているのです。

特に、夜間やトンネル内など周囲の明かりが少ない環境では、この赤外線反応が映像上でより目立って映る傾向があります。実際には、Nシステム自体は発光しておらず、センサー側の変換処理によって赤く“見えている”だけというわけです。

このような現象は、録画機器の仕様に起因するものであり、肉眼で見た場合には何も光っていないように感じることが多いのが実情です。

ヘッドライトや街灯の反射が与える影響

Nシステムが光って見えるもう一つの大きな原因は、外部光源の反射です。具体的には、車のヘッドライトや対向車のライト、さらには道路上の街灯が、Nシステムのカメラレンズやカバー部分に反射して、まるで機器自体が光っているかのように見えてしまうのです。

特にレンズ部分は透明な保護カバーで覆われているため、そこに強い光が当たると一瞬だけ「フラッシュのような輝き」が生じることがあります。これはあくまで光の反射によるものであり、Nシステムが意図的に発光しているわけではありません。

雨の日や濡れた道路面でも、光の乱反射が発生しやすくなり、さらに錯覚を引き起こす要因となります。このような環境下で「赤っぽく光った」と感じた場合は、多くがこの反射による錯覚と考えてよいでしょう。

夜と昼間で見え方が違う理由

Nシステムの光の見え方は、昼と夜で大きく印象が変わります。昼間は太陽光など周囲が明るいため、赤外線や外部光の反射が視認されにくく、「光って見える」と感じることはほとんどありません。

しかし、夜間になると周囲の照明が限られることで、車のライトや街灯の反射が際立ちやすくなります。その結果、Nシステムのカバー部分やレンズに光が集中しやすくなり、まるで本体が光っているように錯覚することがあるのです。

加えて、夜間の走行中はドライバーの視界も暗順応しており、わずかな光の変化にも敏感になります。これにより、赤外線の反射や外部光の一瞬の閃きが強調されて感じられるのです。

また、ドライブレコーダーやスマホのナイトビジョンモードが作動していると、赤外線の影響をより強く映像に残してしまうこともあり、時間帯による錯覚の差が生まれます。

このように、Nシステムが「赤く光った」「白く光った」と見える原因の多くは、夜間の視覚的条件と映像機器の特性が組み合わさった結果であるといえます。正しい知識を持っていれば、必要以上に心配することなく、安全運転に集中できるはずです。

Nシステムで違反が記録されるのか? – 捕まるケースとは

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

車検切れ・盗難車は検知される?

はい、Nシステムは車検切れの車両や盗難届が出ている車両を検知する機能を備えています。正式名称「自動車ナンバー自動読取装置」の通り、通過する車両のナンバープレートを高精度のカメラで読み取り、警察のデータベースとリアルタイムで照合しています。

たとえば、車検が切れている車両のナンバーがNシステムを通過した場合、その情報は自動的にデータベースと照合され、違反状態であることが判明すると警察に通知が届く仕組みです。このようにして発見された車両は、後続の検問やパトロール車両によって停止を求められることがあります。

また、盗難届が出ている車両や指名手配対象車両が通過した場合にも、警察は即座にその情報を受け取り、現場近くで待機している警察官が追尾や職務質問を行うことがあるため、Nシステムが犯罪捜査にとって非常に重要な役割を果たしているのは間違いありません。

警察の取り締まりと連動するケース

Nシステムは、それ単体で違反車両に対して直接取り締まりを行う装置ではありませんが、警察の現場対応と連動して運用されるケースが非常に多いのが特徴です。具体的には、警察車両や移動式検問所がNシステムの近くで待機しているケースがあります。

たとえば、高速道路のインターチェンジや国道の県境付近では、Nシステムを通過した車両のナンバーを即座にチェックし、登録内容に問題がある場合は警察官が後続車両として追跡することがあります。これは、いわば**「Nシステムがスクリーニングし、警察が実行に移す」**という連携の仕組みです。

こうした現場対応は、全国の警察が共通して導入しており、特に繁忙期や大型連休中の犯罪防止・検挙活動においては、その精度とスピードが非常に高く評価されています。つまり、Nシステムに映った=即捕まる、ではなくても、きっかけになる可能性は十分にあるということです。

速度違反は記録されないが油断は禁物

Nシステムには、オービスのような速度測定機能は備わっていません。したがって、Nシステムを通過することで速度違反を検知されるということはありません。これは、Nシステムの主目的が交通違反の取り締まりではなく、犯罪捜査支援や治安維持にあるためです。

しかし、油断は禁物です。なぜなら、Nシステムの通過データは警察の監視ネットワークの一部として活用されているからです。たとえば、A地点のNシステムとB地点のNシステムの通過時刻を比較すれば、平均速度を計算することも可能です。これはあくまで間接的な計算ですが、異常に早く移動している車両があれば、警察が追跡対象とする可能性もゼロではありません。

また、Nシステムの周辺では実際に警察官が目視で速度違反や不審行動を監視していることもあるため、“Nシステムでは捕まらないから大丈夫”という考え方は危険です。どんなときでも、安全運転を心がけることが一番のリスク回避策といえるでしょう。

Nシステムの設置場所と最新の動向

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

高速道路、国道、空港などの代表的設置場所

Nシステムは、日本全国の重要な交通拠点に重点的に設置されています。具体的には以下のような場所です。

- 高速道路やインターチェンジ付近

長距離を移動する車両が多く通過する場所で、逃走車両や手配車両の発見に効果的です。 - 主要な国道・幹線道路

都市間を結ぶ幹線ルートに設置され、不審車両の動向を広範囲で把握できます。 - 県境・市境付近

警察管轄をまたぐ地点は犯罪者が地域を越えて移動しやすいため、設置が優先される傾向があります。 - 空港・港湾周辺

出入国関連の捜査や不審車両の監視が目的。特に国際空港周辺ではセキュリティ目的で設置数も多めです。 - 原子力発電所などの重要インフラ施設周辺

テロ対策の一環として、警戒レベルの高い場所にも導入されています。

このように、犯罪の抑止・追跡に効果的なエリアに集中配置されているのが特徴です。なお、設置場所は一般には公開されていないため、把握するにはある程度の走行経験や情報収集が必要です。

移動式Nシステムの導入とその特徴

近年では、**移動式のNシステム(可搬型)**の導入が進んでいます。これは、パトカーや警察の専用車両に搭載されたNシステムで、必要に応じて任意の場所で運用できるのが最大の特徴です。

移動式Nシステムは、イベント会場の周辺、空港・港湾への進入道路、災害時の避難経路など、固定設置が難しい場所でも柔軟に運用可能で、監視体制の強化に大きく貢献しています。

また、最新型ではAI画像認識技術が導入されており、従来よりも高精度・高スピードでナンバーを読み取れるようになっています。これにより、取り締まりの実行までのリードタイムが短縮され、逃走車両への即応が可能になりました。

固定式と移動式の組み合わせにより、Nシステムの監視網はより密度を増しており、今後もさらなる導入拡大が見込まれます。

「Nシステムマップ」は信頼できる?

インターネット上には、「Nシステム設置地点の地図」や「Nシステムマップ」と呼ばれる情報が多数出回っています。これらは一部のドライバーやユーザーが情報を集めて独自に作成した非公式な情報源です。

確かに、実際の設置ポイントと一致しているケースもありますが、設置場所は警察が非公開にしている情報であるため、正確性や網羅性には限界があります。したがって、「マップに載っていない=設置されていない」と思い込むのは危険です。

特に移動式Nシステムの導入が進んでいる現在では、過去に確認されていなかった場所にも突然現れることがあるため、油断は禁物です。レーダー探知機やナビアプリに頼り切るよりも、常に安全運転を意識して行動することが、結果的に最も確実な対策になるでしょう。

Nシステムは回避できるのか? – 注意点と現実的な対応策

※この画像はAIによって生成されたものです(無断転用不可)

レーダー探知機は意味があるのか

「Nシステムをレーダー探知機で回避できるのでは?」という声を耳にすることがありますが、結論から言うと一般的なレーダー探知機ではNシステムの存在を検知することはできません。これは、Nシステムが電波を発していないからです。

オービスなど速度違反を取り締まる装置は、レーダーやレーザーなどの電波を発して車両の速度を測定しています。そのため、レーダー探知機でその電波を感知すれば「取締中」と警告できるわけです。しかし、Nシステムはナンバープレートを赤外線で撮影するだけのパッシブな装置であり、電波は一切使用していません。つまり、レーダー探知機では原理的に検知不可能なのです。

とはいえ、最近の高性能レーダー探知機には「GPS連動型」のモデルがあり、あらかじめ登録されたNシステムの設置ポイントを記憶して通知するタイプも存在します。これらはNシステムそのものを感知しているわけではなく、ユーザーが共有した情報やメーカーが収集した位置データに基づいて警告を出しているだけです。

ただし、Nシステムの設置場所は警察によって非公開とされており、更新情報が古いままだと、すでに撤去されたり、新しく設置されたりした場所には対応できません。特に**移動式Nシステム(可搬型)**には一切対応できないため、こうした機器に過度な期待を寄せるのは危険です。

結局のところ、レーダー探知機はある程度の参考にはなるものの、Nシステムの完全な回避を保証するものではありません。それを理解した上で、正しく活用する必要があります。

そもそも回避の必要はあるのか

そもそもですが、Nシステムを「回避しなければならない」という考え方自体に大きな誤解があると言えます。Nシステムは、速度違反を取り締まるオービスとは違い、犯罪捜査や盗難車の追跡などを主な目的とした監視装置です。言い換えれば、きちんと車検を通し、法令を守って運転している一般のドライバーにとって、何ら恐れる必要のない装置なのです。

一部では「ナンバーを記録されるのが気持ち悪い」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、Nシステムはあくまで防犯目的のインフラであり、私たちの日常生活を守るために存在しています。実際、Nシステムの情報をもとに盗難車両が発見されたり、指名手配車の追跡が成功した例も多数報告されています。

さらに、Nシステムの設置場所を避けるためにわざわざ遠回りしたり、抜け道を選んだりする行動自体がかえって不審な挙動と見なされるリスクもあります。例えば、高速道路のIC手前で突然引き返すような行動は、警察にとってもチェック対象になりやすく、逆に職務質問を受けるきっかけになりかねません。

結論としては、Nシステムは違反をしていない人が回避すべき対象ではなく、むしろ日々の安全運転を支える味方のような存在だと言えるでしょう。無理に避けるよりも、正しい知識をもとに落ち着いて対応することの方が、結果として安全かつ合理的です。

まとめ – Nシステムが赤く光ると感じたときの正しい対処法

「Nシステムが赤く光った!」と感じた経験がある方も多いかもしれませんが、そのほとんどは錯覚や機器による誤認識によるものです。Nシステムは赤外線カメラを使用しており、人間の目には見えない波長の光でナンバープレートを撮影しています。そのため、肉眼で「赤い光が見えた」と感じた場合でも、それはドライブレコーダーや反射による誤解である可能性が非常に高いのです。

また、Nシステムは速度違反の取り締まりとは無関係で、車検切れや盗難車など、明らかな法令違反車両の検知が主な役割です。つまり、普段から交通ルールを守って運転している方がNシステムに映ったとしても、何の問題もありません。

もし、Nシステムの付近で光を見たときには、「撮られた」と慌てるのではなく、状況を冷静に見極めることが大切です。周囲の街灯やヘッドライトの反射、ドライブレコーダーの特性など、光の正体を知っていれば不安も軽減されます。

そして、Nシステムの役割を正しく理解することで、「どうしてここにあるのか?」「何のために撮影されているのか?」といった本質的な疑問にも答えが見えてきます。過剰に恐れるのではなく、知識を持って受け止め、日常の安全運転につなげていくことが、何よりも大切な姿勢と言えるのではないでしょうか。

おすすめ記事

86ターボ化の費用はいくら?総額76万〜の実例と注意点まとめ

40アルファードTVキャンセラー不具合の原因・対策・製品比較まとめ