むかごに毒性はあるのか?基本知識

出典:ウィキペディア

そもそも「むかご」とは何か?(ヤマノイモ科・球芽の定義)

「むかご」とは、ヤマノイモ科の植物が地上部に形成する小さな球芽(きゅうが)のことを指します。よく知られている山芋や長芋の葉の付け根にできる小さな塊のような部分で、秋になると自然に落ちて地中に根を張り、次世代のヤマノイモとして育っていきます。

見た目は小さなじゃがいもや黒豆のようで、表面は少しザラつきがあり、直径1〜2cmほどのサイズ感が一般的です。収穫期は秋が中心で、古くから「山の珍味」として親しまれてきました。

むかごは、そのまま塩ゆでにしたり、炊き込みご飯に加えたりすることで、ホクホクとした食感と自然な風味が楽しめる栄養豊富な食材です。また、アミラーゼやアルギニンといった消化酵素やアミノ酸を含んでいるため、健康志向の方にも注目されています。

しかし、この「むかご」には、一部に誤解されやすい側面もあるのです。それが、毒性の問題です。

むかごは基本的に「無毒」だが、例外も存在

むかごと聞くと、「食べて大丈夫?毒はないの?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。結論からお伝えすると、ヤマノイモ科のむかごは基本的に無毒で、食用として非常に安全です。

一般的に食卓に並ぶむかごは、長芋や自然薯などのヤマノイモ科植物からできたもので、これは安全に食べられる種類です。市販されているむかごも、ほとんどがこの食用の品種ですので、安心して調理に使っていただけます。

ただし、例外的に**「ニガカシュウ(苦加州)」と呼ばれる植物のむかご**には注意が必要です。こちらは見た目こそ似ていますが、わずかに毒性を持っているとされています。

ニガカシュウのむかごには苦味があり、この苦味が毒性の目安になります。幸いにも、毒性はごく軽微で、重大な健康被害に至ることは稀です。しかし、体質や食べる量によっては、吐き気や胃の不快感などの軽い症状が出る可能性もあるため、注意して識別することが大切です。

むかごの安全性を確保するには、「食用かどうか」を見極める知識が不可欠です。野山でむかごを採取する場合には、ヤマノイモ科の特徴や、苦味の有無をよく観察し、不安な場合は採取を控えるか、専門家に確認すると安心です。

誤食注意!毒性を持つ「ニガカシュウ」とは?

出典:ウィキペディア

ニガカシュウの特徴と毒性の程度(軽微な苦味成分、報告例)

「ニガカシュウ」とは、中国や日本の一部の山地に自生する植物で、ヤマノイモ科ではなく、同じく球芽をつけるものの、むかごとは異なる種に分類されます。この植物が持つ最大の特徴は、名前の通り「苦い」という点。ニガカシュウのむかごには明らかな苦味があり、これが食用のむかごとの一番の見分けポイントになります。

毒性についてですが、ニガカシュウに含まれる成分は「強い毒」ではありません。実際に食べてしまっても、強い中毒症状を引き起こすことは少ないとされています。ただし、苦味成分によって食後に吐き気や胃のムカつきを感じる人もおり、特に体調の悪いときや小さな子どもが摂取した場合には注意が必要です。

過去に報告された事例では、野山で採取したむかごを食べた後、「口の中に強いえぐみが残った」「数時間後に軽い腹痛を感じた」といった症状を訴えるケースも見られました。いずれも数時間から半日で自然回復していますが、万一の際に備えて医療機関に相談する姿勢も大切です。

ニガカシュウのむかごの見た目・形・色・味の違い

むかごとニガカシュウのむかごは、一見すると非常によく似ており、見た目だけで判断するのが難しい場合もあります。しかし、よく観察すると、いくつかの明確な違いがあります。

まず、色味に注目してください。食用むかごは濃い茶色〜黒褐色でツヤがあり、皮もなめらかなのに対し、ニガカシュウのむかごはやや灰色がかった薄茶色で、表面に細かい**凹凸(ブツブツ)**が見られることがあります。

また、形状にも差があり、食用のむかごが「ずっしりと丸みのある形状」をしているのに対し、ニガカシュウのむかごは「ややいびつで軽い印象」を受けることが多いです。

最も確実なのは「味」です。食用のむかごは、ゆでると栗のようなホクホクした食感とほのかな甘みがあるのに対して、ニガカシュウのむかごは苦味が非常に強く、口に入れた瞬間に違和感を覚えるほどです。

ただし、「味で確認」は最終手段であり、野外で採ったむかごは、見た目と触感の特徴で見分けることが基本です。不安な場合は、むやみに食べず、市販のものを選ぶようにしましょう。誤食を防ぐためには、知識と慎重さが何よりの対策になります。

安全なむかごの選び方と見分け方

食用むかごの形状・質感・重さのチェックポイント

むかごを安全に食べるためには、「これは食べて大丈夫なむかごかどうか」を見極めることが非常に重要です。とくに野山で自分で採る方や、直売所などで見慣れない品種に出会った場合は、細かい特徴をしっかり観察しましょう。

まず注目していただきたいのは形状です。食用のむかご、特にヤマノイモ科(自然薯や長芋など)からできるものは、全体的に丸みがあり、小さなジャガイモのような見た目をしています。直径は1cm〜2cmほどで、楕円形や球形のものが多く、不揃いながらも比較的どっしりとしたフォルムです。

次に見るべきは質感です。食用のむかごは、表面が比較的なめらかで、よく洗うとツヤが出ることもあります。乾燥しているものはひび割れやシワが出ていることがありますが、それでも表皮は自然で、ブツブツとした突起は基本的にありません。

さらに、重さもポイントです。手に取ったときに「ずっしりと重みを感じるかどうか」は見極め材料のひとつ。中身がしっかり詰まっており、水分を適度に含んでいる証拠でもあります。

反対に、毒性があるとされるニガカシュウのむかごは、見た目が少し異なります。形がいびつだったり、表面に細かい凹凸が多く、色もやや薄めの灰褐色になる傾向があります。軽くてスカスカした印象がある場合も要注意です。

市販品であれば、基本的に安全性の高いむかごが流通していますが、直売所や家庭菜園、市民農園で入手したものなどは、これらのポイントを意識して選んでください。

野生むかご採取時の注意点(山間部での誤採取リスク)

秋になると山歩きや里山散策を楽しみながら、野生のむかごを採取するという方も少なくありません。自然の中でむかごを見つける喜びは格別ですが、野生むかごの採取には十分な注意が必要です。

特に注意すべきは、毒性を持つニガカシュウとの誤認です。ニガカシュウは、山間部や湿った斜面などに自生する植物で、むかごによく似た球芽をつけます。そのため、植物に詳しくない方が見た目だけで「むかごだ」と判断してしまい、食べてしまうケースがあります。

ニガカシュウのむかごは、苦味が強く、食用には向きません。味覚での識別は最終手段とされますが、見た目で判断できる特徴として、色が薄く、表面に細かな突起があることが挙げられます。また、ヤマノイモ科のむかごと違い、手触りがカサついていたり、軽いことが多いです。

さらに、ニガカシュウは市場に出回ることはほとんどなく、野生採取時にのみ誤食のリスクが高くなる植物です。そのため、もし見慣れない場所で見慣れない形状のむかごを見つけた場合は、むやみに口にしないことを強くおすすめします。

また、山で採ったむかごを家庭に持ち帰る際は、複数のサンプルを採っておいて、植物図鑑や自治体の農業相談窓口に問い合わせるのも安全確保の一つの手段です。

食の安全を守るためにも、「見たことがあるから大丈夫」と思い込まず、確かな識別眼をもって自然の恵みを楽しむようにしましょう。

万が一、毒性のあるむかごを食べてしまったら?

初期対応:苦味を感じたときの口内処置

もしも、むかごを口にした瞬間に「強烈な苦味」や「舌にピリピリした刺激」を感じた場合、それはニガカシュウなど毒性を持つ植物のむかごの可能性があります。その際は、まず慌てず冷静に行動することが大切です。

まずは、すぐに口に入れたむかごを吐き出してください。次に、口の中を何度も水でよくすすぎ、舌や粘膜に残っている成分をできる限り取り除きましょう。さらに、コップ1〜2杯の水や牛乳を飲むことで、体内に入ってしまった毒素の吸収を抑える効果が期待できます。

特に牛乳は、苦味成分を包み込むような作用があるため、胃の不快感をやわらげるのにも役立ちます。

ここで注意したいのは、「自分の体調がいつもと違う」と感じた場合は、無理せず医療機関に連絡することです。むかごの毒性は一般に軽微とされていますが、体質や摂取量によっては油断できない場合もあります。

医療機関に相談すべき症状・タイミング

むかごを食べたあと、以下のような症状が30分〜数時間以内にあらわれた場合は、速やかに医療機関に相談してください。

- 胃のムカつきや吐き気

- 下痢や腹痛

- 舌や口の中のしびれ感

- めまいや頭痛

- 発熱や異常な倦怠感

特に、小さなお子様や高齢者、体調のすぐれない方が誤食した場合は、症状が軽くても念のため早めに診てもらう方が安心です。

病院に行く際には、可能であれば食べたむかごの現物を持参することで、医師が的確に判断できる材料となります。また、摂取した時間や量、体調の変化を記録しておくとスムーズです。

「むかごは食べられるもの」という認識があるからこそ、思い込みによる誤食が起こりやすい側面もあります。だからこそ、「少しでもおかしい」と感じたら、早め早めの対応を心がけてください。

知識があれば、万が一のときも落ち着いて対応できます。自然を楽しむときこそ、安全と健康を第一に考えることが大切です。

子どもや高齢者が誤食した場合の注意点

むかごに関する誤食は、特に子どもや高齢者にとって注意が必要です。というのも、体が小さかったり、免疫力や消化機能が低下していたりする場合、少量の毒性でも影響が出やすくなるためです。

たとえば、ニガカシュウのむかごのように、苦味を伴う微弱な毒性を持つ植物を誤って摂取してしまった場合、大人であれば「ちょっと気持ち悪い」で済むこともありますが、子どもでは吐き気や嘔吐、強い不快感に発展するケースもあります。高齢者においても、脱水や胃腸機能の低下といった背景から、軽度の症状が重くなりやすいのです。

特に注意したいのは、野山での採取や家庭菜園での収穫後、むかごを十分に見分けずに調理し、家族全員に提供してしまうケースです。小さなお子さんは「苦い」と気づいてもすぐに飲み込んでしまうことがあり、初期対応が遅れることがあります。

そのため、家族でむかごを楽しむ際には、購入元の確認や見た目・手触りによる選別を徹底することが第一です。また、食べた直後に体調の変化が見られた場合には、迷わず医療機関に連絡してください。

万が一に備えて、食べた時間や量、調理方法、症状の出たタイミングを記録しておくと、受診時にも役立ちます。むかごの自然な恵みを安全に楽しむには、年齢や体調に配慮した細やかな注意が欠かせません。

安心して食べるためのむかごの下処理と調理方法

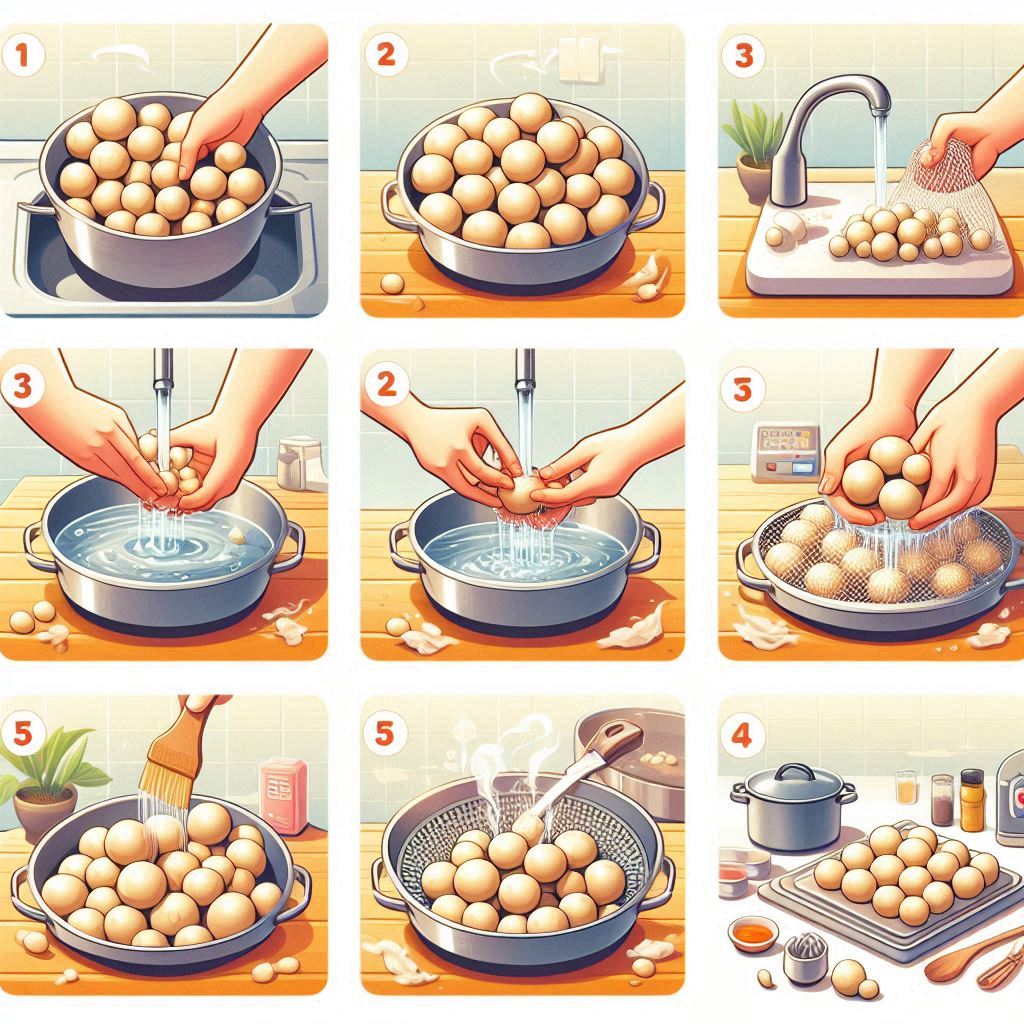

下処理:皮・泥の落とし方とコツ

むかごは地面に近い場所や湿気の多い環境で育つため、収穫されたばかりのものには泥や微細な皮、表面のざらつきがついています。このまま調理に使うと、食感や風味に影響を及ぼすだけでなく、場合によっては雑菌や異物の摂取につながることもあるため、下処理はとても大切なステップです。

まずはボウルにたっぷりの水を張り、むかごを入れてやさしく手でかき混ぜるように洗います。このとき、ザルに入れて数回すすぐとさらに効果的です。泥が多い場合は、少量の塩を入れて手もみすることで、表面の皮が少し剥がれてきれいになります。

次に、スポンジや布でこするのはNGです。むかごは意外とデリケートなため、強くこすると傷ついて中のホクホクした部分が流出しやすくなります。軽くこすり洗いしたあとは、流水でしっかりとすすぎ、ザルで水気を切るようにしてください。

このひと手間をかけることで、むかご特有の土臭さを取り除き、素材本来の風味を最大限に引き出すことができます。下処理の良し悪しで、むかご料理の仕上がりが大きく変わるといっても過言ではありません。

基本調理法(塩ゆで・ご飯・炒め物など)

むかごの調理法はとても多彩で、どれも素材の味を活かした素朴で美味しいレシピが中心です。なかでも基本的でおすすめなのが、次の3つの調理法です。

まずは塩ゆで。これは最もシンプルで、むかご本来の風味をそのまま楽しめます。洗ったむかごを塩を加えたお湯で5〜7分ほどゆで、ザルに上げて水気を切るだけ。外はほっくり、中はモチッとした食感が楽しめ、つまみやおやつとして人気です。

次におすすめなのが、むかごご飯。むかごを米と一緒に炊き込むことで、ホクホクした食感と香ばしさがご飯に移り、見た目にも秋らしい一品になります。味付けは薄口醤油や出汁を加えるとさらに風味が引き立ちます。

三つ目は、炒め物。むかごをオリーブオイルやバターで炒め、塩こしょうでシンプルに味付けするだけで、洋風の一皿に。ベーコンやキノコと組み合わせれば、食べ応えのある副菜になります。

これらの調理法はどれも特別な調味料や技術を必要とせず、手軽にむかごを楽しめる方法です。しっかりと下処理をしたむかごを使えば、どんな調理法でも美味しく仕上がります。

むかごの栄養価と健康効果

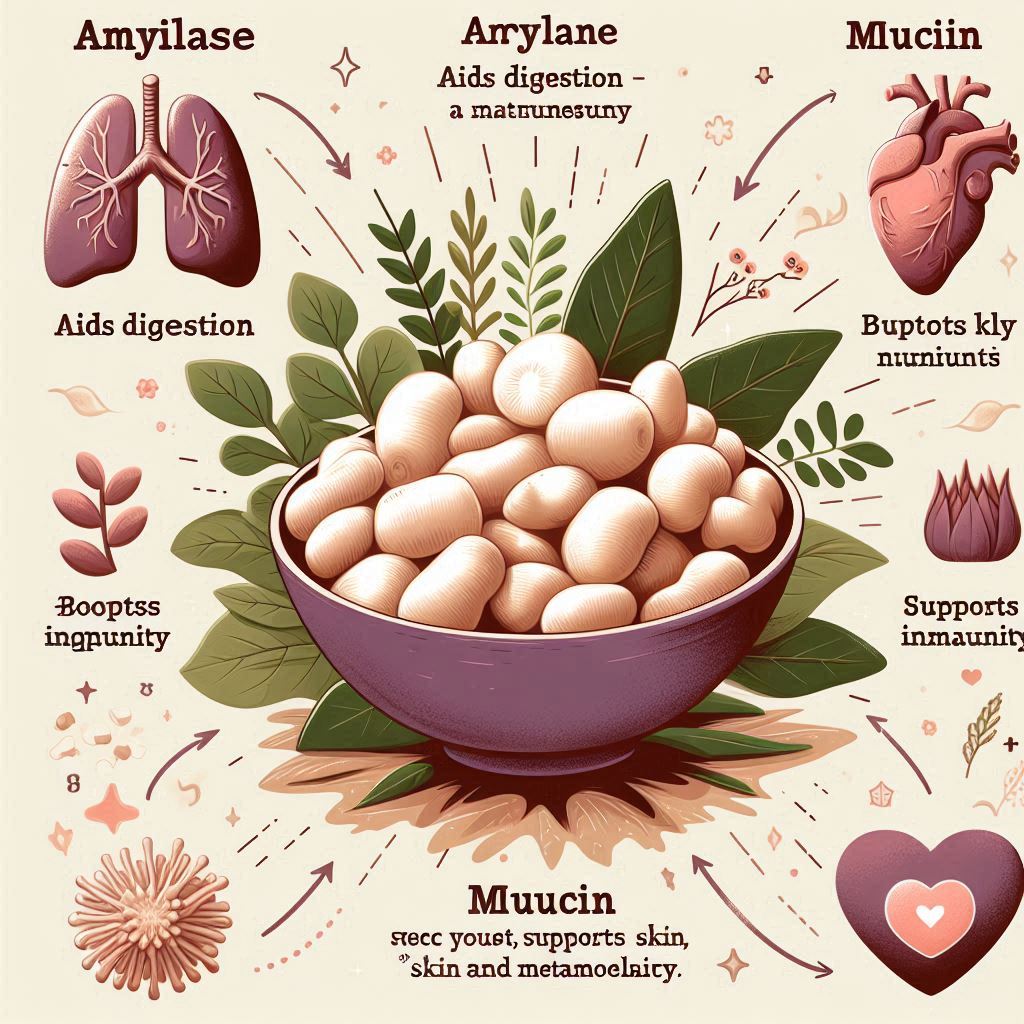

主な栄養素:アミラーゼ、アルギニン、粘り成分など

むかごはその小さな見た目からは想像がつかないほど、栄養価が豊富な自然食材です。特に、ヤマノイモ科のむかごには、健康維持に役立つ以下のような成分が多く含まれています。

まず注目したいのがアミラーゼ。これは、炭水化物の分解を助ける消化酵素で、胃腸にやさしく、胃もたれしにくい体づくりをサポートしてくれます。昔から山芋や自然薯が「胃にいい」と言われてきたのも、この酵素のおかげです。

次に重要なのが、アルギニンというアミノ酸。これは、免疫力を高めたり、成長ホルモンの分泌を促す効果があると言われています。特に疲れがたまっている時期や、風邪予防をしたい季節にぴったりの成分です。

さらに、ヤマノイモ科特有の粘り成分(ムチン)も注目です。この成分は、粘膜を保護し、新陳代謝を促進する作用があるとされ、美肌やアンチエイジングの観点からも注目されています。

これらの成分を、添加物なしで自然に摂取できるのがむかごの魅力。炭水化物だけでなく、体に必要な酵素・アミノ酸・微量成分を一度に摂れる点で、非常にバランスの取れた健康食材だといえます。

特に、加工食品や外食に偏りがちな現代の食生活において、こうした「自然のままの栄養源」を取り入れることは、日々の体調管理にもつながっていくでしょう。

消化促進・免疫力アップ・美肌などの効能

むかごには、ただ美味しいだけでなく、体にうれしい健康効果が数多くあることをご存じでしょうか?その小さな一粒には、自然の力がギュッと詰まっています。特に注目すべきは、「消化を助ける」「免疫を高める」「美肌に良い」という3つの効果です。

まず、消化促進に関してですが、むかごには「アミラーゼ」という消化酵素が含まれています。このアミラーゼは、でんぷん質を分解して体に吸収しやすくする働きがあり、胃の負担を軽減してくれる効果があります。山芋や長芋と同じく、むかごも「食欲がないときでも食べやすい」と言われるのはこのアミラーゼのおかげです。

次に、免疫力アップの面では、「アルギニン」というアミノ酸が大きな役割を果たします。アルギニンは体の中で一酸化窒素を生成し、血流の改善や、免疫細胞の働きをサポートする効果があるとされます。風邪が流行りやすい季節や、体力が落ちているときにこそ、むかごを取り入れることで自然な免疫強化が期待できます。

さらに、美肌への効果も見逃せません。むかごの特徴的な粘り成分「ムチン」は、皮膚や粘膜の保護・修復をサポートするとされており、保湿力や肌の再生力を高める栄養素として注目されています。ムチンはコラーゲンの合成を助ける作用もあり、乾燥が気になる方や年齢肌のケアにもおすすめです。

これらの栄養素は、加熱しても壊れにくく、日々の食事に無理なく取り入れられるのも魅力です。むかごを「季節の食材」として楽しむだけでなく、体の中から元気と美しさを育むサポート食品として活用してみてはいかがでしょうか。

むかごの保存方法と賞味期限

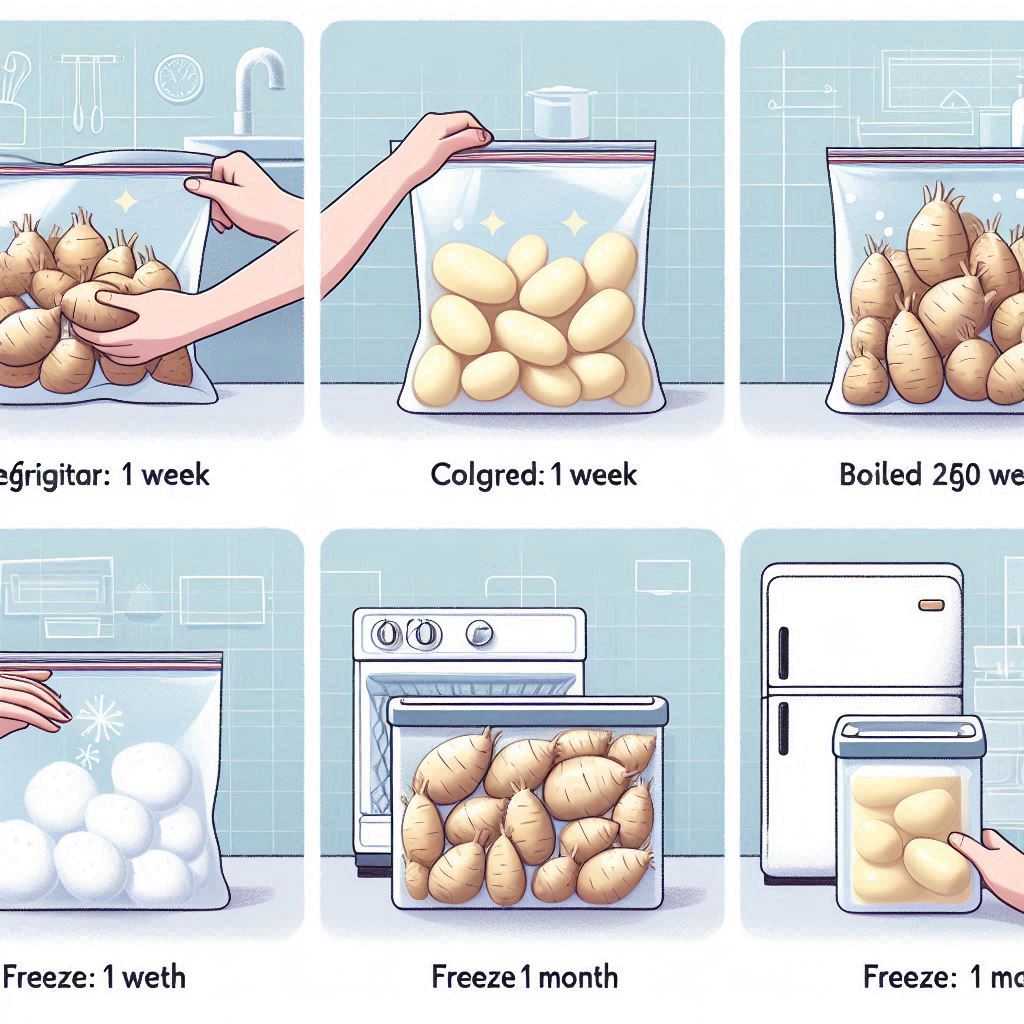

冷蔵保存と冷凍保存の正しいやり方

むかごは収穫後すぐに調理するのがベストですが、すぐに使い切れない場合には適切な保存方法を知っておくことが大切です。保存状態が悪いと風味や栄養が損なわれるだけでなく、腐敗の原因にもなるため、保存前の準備と方法がポイントになります。

まず、冷蔵保存をする場合は、むかごを軽く水洗いした後、しっかりと水気を切ってから保存容器やジップ付きの保存袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保管します。このとき、なるべく重ならないように広げて入れると、湿気がこもらず長持ちします。冷蔵保存なら、おおよそ1週間が目安です。

長期間保存したい場合には、冷凍保存がおすすめです。まず、むかごを塩ゆでし、冷ましたあとにキッチンペーパーなどでしっかりと水気を取ります。次に、冷凍用保存袋に重ならないように平らに並べ、できるだけ空気を抜いて密封し、冷凍庫へ。こうすることで、約1ヶ月間の保存が可能になります。

冷凍したむかごは、解凍せずそのまま調理に使えるのも嬉しいポイントです。たとえば、むかごご飯や味噌汁にそのまま投入すれば、風味と栄養を損なわずに楽しめます。

保存期間と見た目・匂いでの劣化サイン

保存していたむかごを使う前には、必ず状態を確認することが重要です。保存期間が過ぎてしまったり、保存環境が不適切だった場合、見た目や匂いに変化が出てきます。

まずチェックしたいのが見た目です。むかごの表面にカビのような白いふわふわが付着している、または濡れたようにベタついている場合は、残念ながら傷んでいます。また、皮がしわしわになり、明らかに萎びて軽くなっているものも劣化のサインです。

次に、匂いを確認してみてください。通常のむかごはほんのり土の香りがしますが、酸っぱい臭いや異臭がするようなら、腐敗が進んでいる可能性があります。

保存期間の目安としては、冷蔵で1週間、冷凍で1ヶ月ですが、保存中の温度変化や湿度の影響を受けることもあるため、「期間」だけに頼らず、見た目とにおいで最終判断をするのが賢明です。

簡単で美味しい!むかごのおすすめレシピ

むかごご飯:風味を引き出す炊き方と味付け

むかごを使った料理の中でも、とくに人気が高いのが「むかごご飯」です。シンプルながら、むかごのホクホク感と香ばしさをしっかりと味わえる一品で、秋の味覚としても親しまれています。

作り方はとても簡単です。まず、下処理を済ませたむかごを水気を切っておきます。次に、お米2合に対してむかごを100gほど加えるのが目安です。炊飯器に米と通常の水加減を入れ、そこにむかごを加えます。

味付けは、塩ひとつまみだけでも素朴な味わいが楽しめますが、風味を深めたい場合は薄口醤油小さじ1、みりん小さじ1、酒小さじ2を加えると、むかごの香ばしさがさらに引き立ちます。

炊き上がったら、5〜10分ほど蒸らし時間をとることで、むかごの中までしっかり火が通り、ほくほく感がアップします。最後に全体を軽く混ぜれば、香り高く、見た目にも美しいむかごご飯の完成です。

おにぎりにしても美味しく、お弁当やおもてなし料理としても喜ばれる一品です。むかごの自然な甘みと食感を活かしたご飯は、毎日の食卓をぐっと豊かにしてくれる存在になります。ご家庭で秋の味覚を手軽に味わうなら、ぜひ一度試してみてください。

天ぷら・サラダ・炒め物など多彩なアレンジ

むかごはご飯に炊き込むだけでなく、様々なアレンジ料理にも適した万能食材です。そのホクホクした独特の食感と、ほんのりとした自然な甘みを活かすことで、家庭の食卓に彩りを添えてくれます。

たとえば、定番の天ぷらにすると、外はサクサク、中はホクホクとした食感が際立ち、シンプルながら非常に満足度の高い一品になります。揚げる前に軽く塩を振っておくと、より風味が引き立ちます。天つゆや抹茶塩とも相性が良く、お酒のおつまみとしても人気です。

また、むかごは意外にもサラダのトッピングにもぴったりです。下ゆでしたむかごを冷まし、グリーンサラダに加えることで、食感のアクセントと栄養価がプラスされます。オリーブオイルとバルサミコ酢で和えると、洋風の前菜としても使えますし、和風ドレッシングにもマッチします。

さらに、炒め物に加えることで、ボリューム感と食べごたえをアップできます。たとえば、ベーコンやしめじと一緒にバターで炒め、最後に醤油をひとまわしかけると、香ばしく風味豊かな一皿に。お弁当のおかずや夕食の副菜としても活躍します。

このように、むかごは和・洋・中を問わず様々な料理に応用ができる優れた食材です。調理法によって食感や風味の印象が変わるため、ぜひいろいろなレシピにチャレンジして、季節の味覚を自分好みにアレンジしてみてください。

地域ごとのむかご料理と文化背景

長野・山梨などで親しまれる郷土料理

むかごは古くから、日本各地で秋の味覚として親しまれてきた伝統食材です。特に、山に囲まれた地域では、むかごを使った郷土料理が今でも受け継がれています。

たとえば、長野県や山梨県の山間部では、むかごは家庭料理としてよく使われており、秋になると「むかごご飯」は定番メニューのひとつです。長野では、地元で採れた自然薯のむかごを使って、味噌と一緒に煮込んだり、焼き味噌と合わせて食べる文化も残っています。

また、山梨では「ほうとう」や「煮物」など、滋味深い料理にむかごを加えることもあり、地域の風土に根差した食材として重宝されています。むかごの採れる季節になると直売所や道の駅に並び、観光客にとっても珍しい秋の味覚として人気があります。

このように、むかごは単なる山の幸にとどまらず、地域の生活や文化と深く結びついた食材でもあるのです。

秋の味覚としてのむかご活用例

むかごはその見た目からも「秋の訪れ」を感じさせる存在であり、季節の行事や家庭料理に積極的に取り入れられてきました。たとえば、運動会や秋祭りのお弁当の一品としてむかごご飯を持たせたり、お月見の団子代わりにむかごの素揚げを出す地域もあるほどです。

また、秋の味覚を楽しむ家庭の「食卓風景」として、サツマイモや栗と並んでむかごが登場することも多く、炊き込みご飯だけでなく、煮物や炒め物に加えたりして、旬の食材として多彩な活用がされています。

現代でも、スーパーや直売所で「季節限定」としてむかごが販売されることが増え、冷凍保存で通年楽しむ家庭も増えてきました。むかごは、単なる食材以上に「秋を感じさせる日本の風物詩」として、多くの人々に親しまれています。

まとめ:むかごを安全に楽しむために大切なこと

誤解を解く:むかご=毒ではない

「むかごには毒があるのでは?」という疑問をお持ちの方は少なくありません。しかし、ここで改めて強調したいのは、市場に出回っているむかごのほとんどはヤマノイモ科の食用であり、基本的に無毒で安全だということです。

誤解の元となっているのは、「ニガカシュウ」と呼ばれる別種の植物のむかごで、これには苦味をともなう軽微な毒性がある場合もあります。ただし、これは野山で採取された場合に限った話で、市販品に混入することはほとんどありません。

見た目や質感、苦味などである程度の見分けはつきますので、むやみに恐れる必要はありません。むしろ、「むかご=毒」というイメージを持ったまま避けてしまうのは、もったいない誤解と言えるでしょう。

正しい知識があれば、むかごは安心・美味しい・健康的

むかごは、正しい知識さえあれば安心して楽しめる、栄養価の高い自然食品です。アミラーゼやアルギニン、ムチンといった健康をサポートする栄養素が詰まっており、胃にやさしく、免疫力を高め、美肌効果も期待できます。

さらに、保存もしやすく、レシピの幅も広いので、和食・洋食問わずさまざまな料理に活用可能です。ご飯、天ぷら、炒め物、サラダと、季節ごとにアレンジを楽しめるのも魅力です。

自然の中で収穫する際は注意が必要ですが、スーパーや直売所で購入する分には心配無用です。むかごは、日本の四季を楽しむひとつの味覚として、ぜひ積極的に取り入れていただきたい食材です。

むかごの本当の魅力を知って、家族や友人と一緒に、安全で美味しいむかご料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。