「フリードの7人乗りって、実際どうなの?狭くて使いにくいって本当?」——そんな疑問や不安をお持ちではありませんか?購入を検討している方の多くが、シートの広さや荷室スペース、実際の使い勝手について気になっているようです。

この記事では、フリード7人乗りが「狭い」と言われる理由や、リアルなユーザーの声、後悔ポイントを包み隠さずご紹介。さらに、5人・6人・7人乗りの違いやシートアレンジ、荷室容量、小回り性能、車中泊の可能性まで徹底解説します。

「狭さ」は工夫次第でカバーできるのか?ご自身のライフスタイルに合うかどうか、この記事を読めば判断できるはずです。

フリード7人乗りは本当に狭い?まずは結論から

出典:HONDA

ホンダ・フリードの7人乗りモデルは、「コンパクトミニバン」として非常に優れた使い勝手を誇る一方で、確かに「狭さ」を感じる場面があるのは事実です。ただし、それは車両サイズに起因する制約であって、設計の工夫によって多くの使い方に対応できるようになっています。実際、車両全長はわずか4,265mmと都市部で扱いやすいサイズでありながら、3列シートを装備して最大7人が乗車可能というのはかなり優秀なレイアウトです。

ただし、7人フル乗車時はどうしても荷室が狭くなり、3列目のシートスペースも成人が長時間座るにはやや窮屈。特にファミリー層でチャイルドシートを2台装着する場合や、旅行などで荷物が多い時は、明らかに「スペースのやりくり」が求められます。

つまり、「フリード 7人乗り=狭い」というのは半分正解で、使い方や乗車人数次第で快適にも不便にもなるクルマです。7人乗りを選ぶ方には、自身のライフスタイルと利用シーンを明確にしたうえで、どこまで許容できるかが重要な判断ポイントになります。

「狭い」と感じる理由3選

フリード7人乗りを「狭い」と感じる主な理由は、次の3つに集約されます。

① 3列目シートの足元スペースが限られている

競合記事にもある通り、3列目は補助的な位置づけで設計されており、大人が長時間座るには足元も座面の奥行きも不足気味です。身長170cm以上の方が座ると、膝が前席に接触したり、姿勢が窮屈に感じることが多くあります。短距離の送迎や子どもの座席としてなら問題はありませんが、長距離ドライブにはやや不向きです。

② 荷室スペースがほとんどなくなる

3列目を展開した状態では、荷室奥行きは約300mm程度しかなく、ベビーカーやスーツケースといった大型荷物の積載が困難になります。特に買い物帰りや旅行時には「荷物が入らない…」と感じる方が多いようです。これは競合記事内でもはっきり指摘されていました。

③ チャイルドシート設置時の取り回しが悪くなる

2列目にチャイルドシートを2台設置すると、3列目へのアクセスが非常に難しくなります。シートのタンブル機能(前方へ折りたたむ動作)も制限されるため、3列目に人を乗せる際に大きなストレスになる可能性があります。日常的に小さなお子様がいる家庭では、動線とアクセス性にかなり注意が必要です。

利用者のリアルな声と後悔ポイント

実際にフリード7人乗りを使っているオーナーからは、「使い方を間違えると後悔する」という声が目立ちます。競合記事でも、「3列目に大人が座ると本当にキツイ」「荷物がまったく積めなくて困った」などの体験談が紹介されています。

特に多いのが、**「7人乗りなら便利だと思って選んだが、実際には3列目をほとんど使わない」**というケースです。理由はシンプルで、3列目は座席の快適性やアクセス性に難があり、日常的な使い方では「荷室」として折りたたんで使う方が多いからです。そのため、6人乗りや5人乗りを選んだ方が良かったと感じている方も少なくありません。

また、チャイルドシートを複数設置する家庭では、「2列目がいっぱいになるので、実質5人しか乗れない」といった声もあります。そうした点から、7人乗り=常に7人が快適に乗れる車と思い込んでしまうと、購入後にギャップを感じてしまうことがあるようです。

とはいえ、「必要なときに一時的に7人乗れる」という利点は、やはりフレキシブルで重宝されます。利用スタイルに合っていれば満足度の高い選択肢になるでしょう。

フリードの定員別ラインナップと特徴

出典:HONDA

ホンダ・フリードは、その柔軟なシート構成とバリエーションの豊富さが大きな魅力です。2024年時点でのモデルには、5人乗り、6人乗り、7人乗りの3タイプが存在しており、どれを選ぶかによって車の使い勝手が大きく変わります。

すべてのモデルは全長4,265mm・全幅1,695mmのコンパクトボディで設計されているため、日本の狭い道路や駐車場でも取り回ししやすく、都市部での使用に非常に向いています。また、全タイプ共通で最小回転半径が5.2mと小回りも抜群。免許取りたての方や、運転があまり得意でない方にも安心しておすすめできます。

用途や家族構成、荷物の量によって最適なモデルを選ぶことで、日常の使いやすさを大きく向上させることが可能です。

5人・6人・7人乗りの違いを比較(シート構成と用途)

5人乗りモデル

2列シートのみのシンプルな構成で、後部座席を倒すことで広大な荷室空間を確保できます。キャンプ用品や自転車など、大きな荷物を積みたい方に向いており、車中泊にも適しています。

6人乗りモデル

2列目にキャプテンシートを採用し、乗員一人ひとりにゆとりある空間を提供。長時間のドライブでも快適性が保たれます。3列目はあるものの、より「快適な移動空間」を重視する方向けのモデルです。

7人乗りモデル

2列目がベンチシートとなり、3列目までフルに活用して7人が乗車可能。人数が多い家族や親戚・友人との移動を想定している方におすすめ。ただし、全員が快適に座れるわけではなく、特に3列目の使い方には工夫が必要です。

7人乗りはどんな家族構成・用途に最適?

7人乗りモデルは、以下のようなニーズを持つ方に特にマッチします。

- 子どもが3人以上いるファミリー層

→ 普段は5〜6人乗車で、来客時などに3列目を活用するスタイル。 - 祖父母を乗せて移動する機会が多い家庭

→ 普段は夫婦+子どもで使用し、帰省やお出かけ時に追加乗車。 - 友人や同僚とのアウトドアや旅行

→ 3列目を補助的に使えば、多人数での移動が可能。

ただし、チャイルドシートを複数設置するご家庭や、大きな荷物を常時積む必要がある方には、6人乗りモデルや5人乗りモデルの方が快適になる場合もあります。フリードの7人乗りは、**「必要なときに7人乗れる、普段は6人以下で使う」**という位置づけで選ぶのが最も後悔の少ない活用法です。

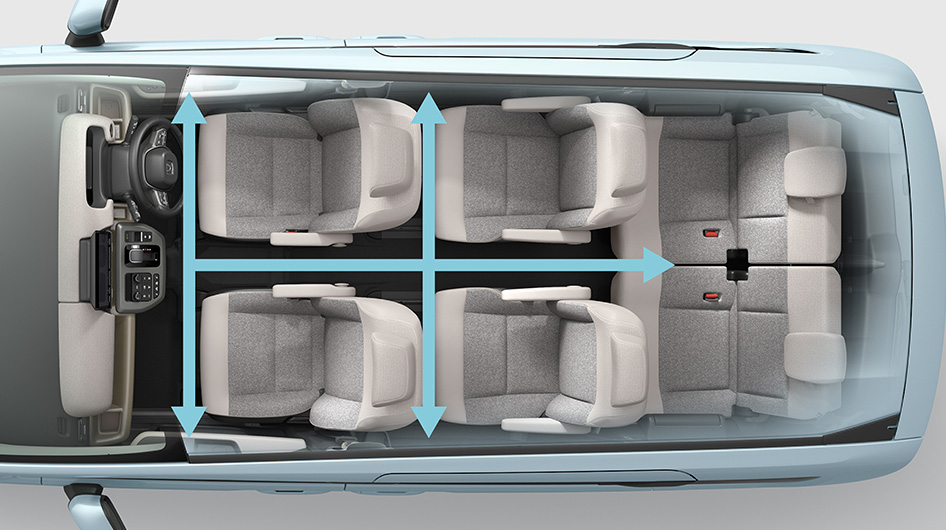

フリード7人乗りのシートアレンジの実力

出典:HONDA

ホンダ・フリード7人乗りの魅力のひとつが、シートアレンジの多彩さです。コンパクトなボディサイズでありながら3列シートを搭載し、乗車人数や荷物の量に応じて柔軟に使い分けできるのが特徴です。特に7人乗りモデルでは、2列目がベンチシートになっており、3列目までしっかり使うことを想定した設計になっています。

ただし、シートアレンジの自由度が高い反面、各座席の快適性や荷室とのトレードオフも発生します。競合記事でも触れられているように、「7人フル乗車時の荷室スペースの不足」や「チャイルドシートの影響によるアクセス性の低下」など、実際の使い勝手をしっかり把握しておかないと、あとで不便を感じる可能性があります。

では実際に、3列目の広さや2列目にチャイルドシートを設置した場合の影響について、詳しく見ていきましょう。

3列目のスペースはどれくらい?(寸法と大人の快適性)

フリード7人乗りの3列目は、正直に言えば「大人が快適に長時間座ることは難しい」スペースです。競合記事によると、3列目の足元は非常に限られており、2列目との距離はおよそ250mm前後。この数値は、小柄な女性や子どもであれば許容範囲ですが、身長170cm以上の成人が座ると膝が前席に触れてしまい、足を自由に動かす余裕はほとんどありません。

また、座面の奥行きや背もたれの角度も短時間の移動向けで、長距離ドライブや高速道路を使った旅行にはあまり向いていないのが現実です。特に3列目に座った状態では、横方向の余裕も乏しく、大人が2人並んで座ると肩が当たることも多いです。

とはいえ、急な人数増加や近距離での移動に使う分には、必要十分なスペースを確保しており、使い方次第では非常に重宝します。3列目は折りたたんで荷室として使うこともできるので、常に展開しておく必要はありません。普段は荷室として使い、必要なときだけ展開するというスタイルが現実的です。

2列目にチャイルドシートを2台設置するとどうなる?

2列目にチャイルドシートを2台設置する場合、フリード7人乗りにはいくつかの課題が出てきます。競合記事でも指摘されているように、2列目がベンチシートであるため、チャイルドシートを左右に1台ずつ設置すると、中央席が極端に狭くなり、大人が座ることはほぼ不可能になります。

さらに問題なのが、チャイルドシートを装着した状態では、3列目へのアクセスが大幅に制限されることです。本来ならタンブル(跳ね上げ)機能を使って2列目を前に倒し、3列目への乗降を行いますが、チャイルドシートを固定しているとこの動作ができなくなります。そのため、3列目を使いたい場合は、チャイルドシートを一度取り外す必要が出てくる場面も。

このように、チャイルドシートを2台使う家庭では、7人乗りであっても実質5人程度しか快適に乗れないケースが多くなります。特に、日常的に子どもを保育園や学校に送迎しているご家庭では、乗降のしやすさや動線のスムーズさも重要なポイントです。チャイルドシートのISOFIX固定など、安全性と便利さを両立するためにも、設置前に実車で確認しておくことを強くおすすめします。

荷室の広さと使い勝手

出典:HONDA

フリード7人乗りの荷室は、「3列目をどう使うか」で広さが大きく変わるのが特徴です。コンパクトミニバンとして設計された車体サイズの中で、乗車人数と荷室容量をどうバランスさせるかは、使い方によってメリットにもデメリットにもなりえます。

競合記事でも強調されていたように、フリードは低床設計を採用しており、荷物の積み下ろしがとてもスムーズです。特に女性や高齢者が重たい荷物を持ち運ぶ場面では、この「低床+フラットな床面」が大きな助けになります。

一方で、3列目を起こして7人フル乗車する際には、どうしても荷室スペースが圧迫されてしまうため、どのような荷物を載せるかを事前にしっかり計画しておく必要があります。

荷室寸法と容量を図解でチェック

フリードの荷室寸法は、3列目を使用している状態での奥行きが約300mm程度。これはレジ袋程度の荷物や小型のリュックであれば積めるスペースですが、ベビーカーや旅行用のスーツケースはまず入らないと考えておいた方がよいでしょう。

一方、3列目を跳ね上げて収納すると、奥行きは最大で1,200mm以上になり、2列目も前方にスライドすれば、ゴルフバッグやキャンプ用品といった大型荷物も難なく積載できます。また、荷室の床がフラットなので、長尺物も積みやすく、整理整頓も比較的簡単です。

加えて、開口部が大きく、開けたときに腰をかがめずに荷物を出し入れできる設計となっているため、買い物や日常利用での利便性は非常に高いです。

シートを畳んだときの積載力はどのくらい?

フリード7人乗りの積載力は、シートアレンジによって大きく拡張できます。特に3列目シートを左右に跳ね上げ、2列目をスライドまたは前方に倒すことで、フルフラットに近い大容量荷室が出現します。

この状態では、自転車2台を積載したり、大型の衣装ケースを複数並べて入れることも可能です。車中泊をしたい場合も、このフラットなスペースが活きてきます。身長170cmほどの大人が足を伸ばして寝ることも可能で、シンプルなマットを敷けば快適な寝床として活用できます。

ただし、7人乗りモデルの場合、2列目がベンチシートであるため、キャプテンシートを採用している6人乗りモデルに比べて、荷室空間の自由度や通路スペースが若干劣る場面もあります。荷物を優先するか、乗車人数を優先するか――そのバランスを事前に考えておくと、満足度の高い使い方ができるでしょう。

小回りと操作性の評価:狭い道でも運転しやすい?

出典:HONDA

フリード7人乗りモデルは、「コンパクトミニバン」としての機動力が高く、都市部の狭い道路や駐車スペースでも扱いやすいという点で高く評価されています。車体サイズとしては全長4,265mm、全幅1,695mmと、一般的なミニバンよりもひとまわり小さいため、取り回しの良さは一目瞭然です。

競合記事でも繰り返し強調されていたのが、「最小回転半径5.2m」という数値が生み出す小回り性能です。この値はコンパクトカーと同等レベルで、実際に街中での曲がり角や縦列駐車、狭い路地での転回などでも非常に扱いやすい印象を受けます。

加えて、前方視界が広く、ボンネットが短めに設計されているため、狭い場所での運転時も車両感覚がつかみやすいのも魅力のひとつです。初心者ドライバーや運転に不安を感じる方にもフリードは好評で、「ミニバンだけど運転しやすい」という点が選ばれる大きな理由になっています。

最小回転半径「5.2m」が意味すること

最小回転半径5.2mという数値は、単に「小さい」というだけでなく、日常のさまざまなシーンでの運転のしやすさに直結します。

たとえば、住宅街の狭いT字路や、スーパーの立体駐車場のような急カーブが続く通路でも、この数値のおかげでスムーズにハンドルを切ることができます。軽自動車のような感覚でUターンができるというのは、ミニバンとしては非常に大きな利点です。

また、最小回転半径は単なる「車がどれだけ小さく曲がれるか」ではなく、「ハンドルをいっぱいに切ったときに外側の前輪が描く円の半径」を表しています。つまり、この値が小さいほど、より狭いスペースで回転可能ということになり、駐車場や狭路での取り回しに絶大な効果を発揮します。

競合記事でも、この点が都市部での使い勝手の良さに直結していると明言されており、「大きく見えるけれど乗ってみると小回りが利いて驚いた」というユーザーの声も紹介されていました。

都市部での取り回しやすさと実体験

実際にフリード7人乗りを都市部で運転しているオーナーからは、「このサイズ感でこの運転のしやすさはありがたい」といった評価が多く見られます。

たとえば、都内の狭い一方通行路を走行しているときでも、車幅1,695mmというスリムな設計が功を奏し、対向車とのすれ違いも比較的スムーズ。ドアミラーの出っ張りも少なめで、擦りやすい状況でも安心して走れるという点も高評価です。

また、車庫入れや縦列駐車の際も、ハンドルを切る量と動きの反応が直結しているため、「切り返し回数が少なくて済む」という声もあります。これは特に初心者の方や、都心のタワーパーキングなどを頻繁に使う方にとっては大きな安心材料となります。

競合記事でも述べられていましたが、「ミニバンなのに軽自動車のような感覚で運転できる」といった感想は、まさにこの車の特性を象徴するリアルな評価と言えるでしょう。

車中泊もできる?7人乗りでの活用法

出典:HONDA

フリード7人乗りモデルは、荷室やシートアレンジの柔軟性を活かすことで「車中泊」も十分にこなせる設計になっています。もちろん、キャンピングカーのように本格的な装備があるわけではありませんが、「家族でちょっとした旅行先に泊まる」「イベントの前乗りで休憩する」といった用途では非常に使いやすく、特にファミリー層からの評価が高いです。

競合記事でも、フリードの7人乗りモデルはフルフラット化が比較的スムーズにでき、寝床の確保が容易だという点が詳しく紹介されていました。荷物の配置や人数に応じて、どのように空間を使いこなすかがポイントになります。

フルフラットで快適に寝られる?

フリード7人乗りモデルでは、2列目および3列目シートを倒すことで、ほぼフルフラットに近い状態を作ることができます。実際の寝心地としては、完全なベッドのような硬さや段差のない面にはなりませんが、マットや厚手のシートを敷けば大人2人が足を伸ばして眠れる空間が確保できます。

とくに身長170cm程度の方であれば、頭と足がちょうど収まる長さとなり、体を丸めずに就寝可能です。さらに、床が低く設計されているため、天井までの圧迫感も少なく、軽く座ったり寝返りを打つ程度であればストレスを感じにくい構造となっています。

また、競合記事では「フルフラットへの切り替えがスムーズ」という点も評価されており、工具なども不要で簡単にレイアウト変更ができることが利便性を高めています。アウトドアや災害時の一時避難先としても、十分なパフォーマンスを発揮するでしょう。

荷物収納とのバランスと工夫点

車中泊をする際にネックになるのが、「寝るスペースと荷物の収納スペースの両立」です。フリード7人乗りでは、3列目を跳ね上げることで広い床面を確保できますが、そのぶん荷物の置き場に困る場面も出てきます。

そこで実際のユーザーは、2列目の足元や助手席の足元を活用したり、ラゲッジルームに収納ボックスを設けて荷物の整理を行っています。天井部分にネットを張って軽い衣類や小物を吊るす工夫なども、非常に効果的です。

また、車中泊を快適にするためには「収納の効率化」がカギを握ります。たとえば折りたたみ式のマットレスやクーラーボックスなど、省スペースで持ち運べるアイテムを選ぶことで、フリードの限られた車内空間を有効活用できます。

競合記事でも紹介されていたように、シートアレンジの自由度とコンパクトながら広さを感じさせる設計が、フリードの車中泊適性を高めている大きな理由です。大掛かりなキャンプ装備がなくても、工夫次第で快適な「車中泊スタイル」を実現できるのがこのクルマの魅力です。

「狭さ」のデメリットと対策

出典:HONDA

フリード7人乗りは、限られたボディサイズに多機能性を詰め込んだ非常にバランスの取れたミニバンですが、「狭い」と感じてしまう場面があるのも事実です。競合記事でも指摘されているように、3列目シートのスペースや荷室容量には限界があり、フル乗車時には快適性と積載力のバランスが取りづらいという声が見受けられます。

しかし、こうしたデメリットも、使い方の工夫やちょっとしたアイテムの導入によってカバーすることが可能です。ここでは、具体的にどんな不便が起こりやすく、どのような対策が実用的なのかを詳しくご紹介します。

狭いと感じたときにできる実用的な工夫

まず代表的な「狭さの悩み」として多いのが、3列目の足元スペースと荷室容量の不足です。特に3列目は、身長170cm以上の大人が長時間座るにはかなり窮屈な作りになっており、「短距離移動用の簡易席」と割り切る使い方が現実的です。

対策としては、3列目を普段は跳ね上げて荷室として使用し、必要な時だけ展開するというスタイルが最も一般的。競合記事でもこの運用が推奨されており、常に3列目を使う前提ではなく、フレキシブルに対応することで快適性が大きく向上します。

また、荷室の収納力を高めるには、市販の車内収納グッズの活用が有効です。たとえば「シートバックポケット」や「床下収納ボックス」を使えば、飲み物や小物、折りたたみ傘などをすっきり整理でき、床面を最大限に活用できます。

さらに、2列目にチャイルドシートを2台設置する際は、スライド調整やベルト位置を工夫することで後方へのアクセスがしやすくなります。ISOFIX対応モデルであれば脱着も簡単なので、頻繁に3列目を使う方は設置方法の見直しをしてみるのもおすすめです。

このように、「狭さ=不便」と決めつけるのではなく、可動式のシートレイアウトと柔軟な運用で乗り越えるというのが、フリードの本来の設計思想と言えるでしょう。

向いていない使い方/ユーザー

どんなに優れた車でも、向いていない使い方をすると不満が溜まりやすくなります。フリード7人乗りが「狭い」と感じやすいユーザー層や使い方についても、事前に理解しておくことが大切です。

まず向いていないのは、大人7人が頻繁に長距離移動をするような使い方です。3列目はあくまで補助的なシートであり、成人男性が長時間座るにはかなり厳しい設計です。高速道路を使った旅行や長距離移動では、疲労やストレスがたまりやすくなります。

また、常に大量の荷物を積む必要がある方にも不向きです。特にベビーカーや旅行用スーツケースなどの大きな荷物を常時積みたい方にとっては、3列目を展開したままでは積載力が大幅に制限されます。

そして、チャイルドシートを2台以上使う子育て家庭で、「3列目への乗降を頻繁に行いたい」ケースでもやや不便が残ります。チャイルドシートがあるとタンブル操作が制限され、3列目の使用に手間がかかるため、設置方法の工夫やシート構成の再検討が必要です。

こうした制約を知らずに購入すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまう可能性があるので、自分のライフスタイルと使い方をよく整理してから検討することが大切です。

フリード7人乗りが向いている人・向いていない人

出典:HONDA

フリード7人乗りは、その絶妙なサイズ感と使い勝手の良さから、幅広い層に支持されていますが、「向いている人」「向いていない人」がはっきり分かれる車種でもあります。

競合記事でも、用途や家族構成によって評価が大きく異なるとされており、自分のライフスタイルに合った使い方ができるかどうかが、購入満足度に直結すると言えます。

ファミリー/初心者/アウトドア派への適性

ファミリー層にとってフリード7人乗りは非常に相性のいい一台です。日常の買い物から子どもの送迎、週末のレジャーまで対応でき、必要に応じて祖父母や友人を乗せることも可能です。特に3列目を一時的に活用できる点は、柔軟な対応力につながります。

運転初心者にもおすすめです。全長4,265mm、全幅1,695mmというコンパクトなサイズに加え、最小回転半径5.2mという抜群の小回り性能は、狭い路地や駐車場でも安心感があります。視界が広く、ボンネットの長さもつかみやすいため、車両感覚をつかみやすい点も初心者向きです。

アウトドア派の方にも適しています。3列目を跳ね上げて荷室を拡張すれば、キャンプ用品や折りたたみ自転車なども積載可能です。車中泊にも対応できるシートアレンジの柔軟性は、アウトドアレジャーで大きな強みになります。

購入前に絶対チェックすべきポイント

フリード7人乗りを購入する際に、絶対にチェックしておきたいポイントがいくつかあります。

1つ目は、3列目の使い方と快適性の確認です。ディーラーで実際に大人が座ってみて、足元のスペースや座り心地をチェックしておきましょう。使い方次第では6人乗りの方が快適な場合もあります。

2つ目は、チャイルドシートの装着シミュレーションです。2列目に複数台設置した場合の動線や、3列目へのアクセス性を事前に体験しておくことで、購入後の不満を減らせます。

3つ目は、荷物の積載シーンを想定した上での確認です。旅行用スーツケースやベビーカーなど、自分の荷物が3列目展開時に積めるのか、具体的に見ておくことが重要です。

このように、実車確認とシミュレーションを重ねることで、「自分の使い方に合った選択」が可能になります。事前に把握しておけば、「狭い」と感じる場面も納得して受け入れられるようになるはずです。

まとめ:フリード7人乗りの「狭さ」は使い方次第!

フリード7人乗りが「狭い」と言われる背景には、3列目のスペースや荷室の限界といった物理的な制約があります。しかし、それを完全なデメリットと見るかどうかは、実はユーザーの使い方次第です。

普段は5〜6人で使用し、必要なときだけ3列目を展開する。荷物を多く積む日は座席数を減らして空間を作る。こうした「使い分け」ができる方にとって、フリードは非常にバランスの取れた一台です。

競合記事でも繰り返し述べられていたように、この車の真価は「柔軟性」にあります。常にフル乗車・フル積載を前提にするのではなく、その都度アレンジして使いこなせる方にとって、フリード7人乗りは頼もしいパートナーになるでしょう。

つまり、「狭い」かどうかではなく、「どう使うか」が問われる車です。自分のライフスタイルに合わせて選べば、後悔のないカーライフが送れるはずです。

おすすめ記事

車のキュルキュル音の原因と修理料金|相場・修理先・放置NGの理由

【なぜ?】トミカ ヴェゼルが出ない理由と入手方法を徹底解説!