教育の現場で、またしても信じがたい事件が起きました。逮捕されたのは、宮城県石巻市の小学校に勤務していた教諭・阿部隆樹容疑者。不同意性交等という重大な性犯罪の疑いがかけられており、地域や保護者の間に衝撃が広がっています。しかし、なぜ顔画像は公開されず、勤務先の学校名も伏せられているのでしょうか?

そして、教員による性加害がなぜ繰り返されるのかという根本的な問いにも目を向ける必要があります。この記事では、阿部容疑者のプロフィールや逮捕の経緯、事件の背景、そして再発防止に向けた社会的課題まで、わかりやすく整理してお伝えします。

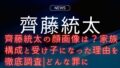

1. 事件概要と逮捕の経緯

1-1. 阿部隆樹容疑者が逮捕された容疑とは?

阿部隆樹容疑者は、2025年10月16日に不同意性交等の疑いで逮捕されました。これは、被害者の同意を得ずに性的行為を行った場合に適用される、非常に重い罪です。事件が起きたのは2024年2月で、現場は宮城県石巻市内の建物内とされています。

この事件では、被害者が10代の女性であることが明らかになっています。加害者と被害者には面識があったと報道されていますが、具体的な関係性は公表されていません。また、被害者が未成年であることから、詳細な情報は伏せられています。

不同意性交等は、刑法第177条の改正により定義が広がった新しい枠組みであり、単なる「わいせつ行為」とは区別されています。教育現場に立つ立場にある教員が、このような重大な性犯罪で逮捕されるという事態に、地域社会は強いショックを受けています。

報道機関や警察は、捜査への影響や被害者保護の観点から、阿部容疑者の認否について明らかにしていません。しかし、すでに容疑が立件されていることからも、証拠が一定程度揃っていると考えられます。

1-2. 被害者が告発に踏み切った経緯とは

事件の発覚は、犯行から約1年後の2025年4月です。きっかけは、被害に遭った10代の女性が、勇気を振り絞って警察に被害を申告したことでした。この行動によって捜査が始まり、半年以上にわたる捜査を経て、ついに阿部容疑者の逮捕に至りました。

このように、性被害の申告は時間がかかるケースが少なくありません。特に加害者と面識がある場合、被害者は「信じてもらえないのでは」「自分が悪いのではないか」といった不安や葛藤を抱えやすく、通報に踏み切るまでには大きな精神的エネルギーが必要です。

被害女性が声を上げたことで、事件はようやく社会の目に触れることになりました。これは被害者の勇気によるものであり、同様の被害に苦しむ人々への希望にもつながります。

事件発覚までの空白期間に、加害者が教壇に立ち続けていた可能性も報道されています。この事実が、教育現場における情報共有の遅れや制度的課題を浮き彫りにしています。

2. 阿部隆樹とは何者か?

画像:イメージ画像

2-1. 年齢・居住地・職業などのプロフィール

阿部隆樹容疑者の基本プロフィールは以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 氏名 | 阿部 隆樹(あべ たかき) |

| 年齢 | 37歳(2025年時点) |

| 居住地 | 宮城県石巻市広渕 |

| 職業 | 公立小学校の教諭(逮捕時) |

| 容疑 | 不同意性交等の疑い |

阿部容疑者は、事件当時も教職に就いていたと見られています。つまり、性加害行為が行われた後も、教員として児童と接していた可能性が高いということです。この事実に、多くの保護者や地域住民が怒りと不安を感じています。

また、石巻市教育委員会は事件に関するコメントを控えており、学校側からも詳細な説明はされていません。こうした対応の遅さが、住民の不信感を増幅させている要因とも言えます。

2-2. 教員としての経歴と担当していた教科

阿部容疑者の担当教科については明言されていませんが、報道では「石巻市広渕の小学校に勤務していた」とされています。具体的な校名は公表されていないものの、地域内にある該当校として以下が挙げられます。

- 石巻市立広渕小学校

- 石巻市立飯野川第二小学校(周辺地域)

この地域で教職に就いていたことから、小規模な学校で複数の教科を教えていた可能性があります。地方の小学校では、1人の教員が国語・算数・理科・社会を横断的に担当するケースが一般的です。

また、阿部容疑者のように複数年にわたり勤務していた教員は、保護者からの信頼も得やすく、子どもたちとの接触機会も多くなります。そうした立場にいた人物が、重大な性犯罪で逮捕されたという事実は、教育現場に対する信頼を大きく揺るがせる出来事です。

この事件を受け、教職員の採用・管理体制の見直しや、学校内でのモニタリング強化が必要とされるのは間違いありません。今後、どのような再発防止策が講じられるかが問われています。

3. 顔画像は公開されたのか?

画像:イメージ画像

3-1. 報道での顔写真の有無とSNSでの特定状況

阿部隆樹容疑者の顔画像について、2025年10月時点で報道機関は顔写真を一切公開していません。テレビやネットメディアでも、映像やイラストによる報道に留まり、容姿を確認できる情報は出されていない状況です。

一般的に、逮捕された容疑者の顔画像が報道されるかどうかは、いくつかの要因によって判断されます。代表的な基準は以下の通りです。

- 容疑の重大性と社会的影響の大きさ

- 被害者が未成年かどうか

- 再犯の可能性があるかどうか

- 容疑者が公的立場にある人物かどうか

阿部容疑者の場合、罪の内容は重大であり、しかも公立小学校の教員という立場にありながらの犯行とされているため、報道対象としては十分条件を満たしています。にもかかわらず、顔写真が公開されていない背景には、「被害者が未成年であること」「教育現場への配慮」といった要素が強く影響していると考えられます。

現在の報道姿勢は、個人の人権と公共の利益のバランスを重視したものと言えます。しかし、加害者が社会的に影響力のある立場だったからこそ、顔を含めた詳細情報の公開を求める声も根強くあります。

3-2. SNS(Facebook、Instagram、X)上の情報追跡状況

SNS上では、事件の報道を受けて阿部隆樹容疑者の個人アカウントを特定しようとする動きが広がっています。ただし、現時点では本人と明確に一致するアカウントは確認されていません。

各SNSでの状況を以下にまとめます。

| SNS | 特定状況 |

|---|---|

| 同姓同名アカウントは複数存在。ただし年齢・居住地が一致するものは未確認 | |

| 非公開設定のアカウントが多く、顔出しもされておらず、本人特定には至らず | |

| X(旧Twitter) | 本人と断定できる投稿やプロフィール情報は現時点で見つかっていない |

一部では「このアカウントが本人だ」と断定的に情報を発信している投稿も見受けられますが、その多くは根拠がなく、誤情報や憶測に基づくケースがほとんどです。特に、**「暴露系アカウント」や「関係者を名乗るユーザー」**による投稿は、注目を集めるために事実と異なる内容を拡散している可能性が高いため、注意が必要です。

また、虚偽情報が広まることで、無関係な人物にまで被害が及ぶ恐れもあります。こうした状況を避けるためにも、SNS上での情報収集には慎重な姿勢が求められます。

4. 勤務先の小学校はどこ?

4-1. 勤務していた地域と推測される学校名

阿部隆樹容疑者が勤務していた小学校の正式な校名は、2025年10月現在も公表されていません。しかし、報道によれば、容疑者は「宮城県石巻市広渕にある小学校に勤務していた」とされています。

この地域に所在する公立小学校には以下のような候補があります。

- 石巻市立広渕小学校

- 石巻市立飯野川第二小学校(広渕エリアに隣接)

報道内容や地理的条件を踏まえると、石巻市立広渕小学校が最も有力な勤務先と見られています。ただし、現段階ではあくまで地理的推測に基づくものであり、断定はできません。

小学校名が公式に明かされていないのは、学校や在校生、保護者への影響を最小限に抑えるためと考えられます。しかし一方で、すでに学校関係者や地域住民の間では広く情報が共有されている可能性もあり、公表を控えることによる混乱の長期化が懸念されています。

4-2. 教育委員会や報道が明かしていない理由

校名の公表がなされていない背景には、被害者保護と学校現場への影響回避という2つの要素が深く関係しています。

まず、今回の事件は未成年が被害者となっているため、細かい情報が加害者側から流れることで、被害者の特定につながるおそれがあります。学校名の公表によって、間接的に被害者が特定される事態を避けるため、関係各所は慎重な姿勢を取っているのです。

また、教職員1名の行為であっても、学校全体や在校生、保護者に対する社会的視線は厳しくなります。そのため、石巻市教育委員会やメディアは、学校運営に混乱が生じないよう最大限の配慮を行っていると考えられます。

とはいえ、保護者や地域住民にとっては「どの学校の教員なのか」という情報は非常に重要です。教育現場の信頼回復のためには、今後、一定の情報開示が求められる場面も出てくるでしょう。

今回のケースは、事件の重大性と情報公開のバランスについて社会全体で考える必要がある事例です。情報の透明性と配慮の両立が、今後の再発防止にもつながっていきます。

5. 教員による性加害事件はなぜ減らないのか?

画像:イメージ画像

5-1. 文部科学省の統計から見る現状

教員による性加害事件が後を絶たない背景には、明確な統計的傾向が存在します。文部科学省の調査によれば、教員によるわいせつ・性暴力事案の処分件数は2022年度に過去最多の273件を記録しています。これは2012年度の約2.5倍にあたります。

とくに小中学校の教員による児童・生徒への加害が目立っており、件数全体の7割以上が18歳未満を対象とした加害行為です。具体的な内容には、強制的な身体接触、不適切なSNSのやりとり、性的な言動などが含まれています。

阿部隆樹容疑者のように、勤務外で行った性犯罪であっても、教育者という職責にある以上、その行為は極めて重大です。子どもたちを守る立場の人間が、自ら信頼を裏切る行動を取った場合、その衝撃は社会全体に広がります。

また、処分された教員のうち約4割が再発の可能性を指摘されています。これは制度的な監視の限界と、再犯予防の仕組みが不十分である実情を表しています。

| 年度 | 性加害による処分件数 | 対象が18歳未満の割合 |

|---|---|---|

| 2012 | 約110件 | 約65% |

| 2022 | 273件 | 約73% |

性加害の増加は、一部の教員だけの問題ではなく、教育制度全体の脆弱さを表しているといえます。

5-2. 学校現場の制度的課題と見落とされてきた盲点

性加害事件が減らない理由として、学校組織や管理体制の脆弱さも指摘されています。多くの学校では、教職員の行動管理が内部に閉じた構造となっており、第三者がチェックしづらい環境が温存されています。

特に問題なのは、次の3点です。

- 外部監査や抜き打ち調査がほとんど行われていない

- 教員同士の“なれ合い”による隠蔽体質

- 被害を訴えづらい生徒の心理と環境

被害者が子どもである場合、「怖くて言えない」「信じてもらえないかもしれない」と感じてしまい、長期間声を上げられないことが多くあります。実際、阿部容疑者の事件も、犯行から約1年が経ってからようやく明るみに出ました。

また、採用時のチェック体制にも甘さが残っています。前歴調査や性犯罪歴の有無を確認する仕組みは一応存在していますが、自治体間で運用にバラつきがあるうえ、民間に比べて情報共有の精度が低いのが現実です。

教員の研修制度においても、性犯罪防止の具体的な研修が義務化されていない地域もあり、現場によっては形だけの研修に終始しているケースもあります。再発防止には制度だけでなく、実効性のある運用が不可欠です。

6. 地域社会と保護者に与えた影響

6-1. 保護者・市民の反応と広がる不信感

阿部隆樹容疑者の逮捕が報じられて以降、石巻市周辺では不安と怒りの声が相次いでいます。保護者を中心に、次のような反応が見られました。

- 「子どもを安心して学校に通わせられない」

- 「なぜ逮捕まで1年もかかったのか」

- 「再発防止の対策は本当に機能しているのか」

これらはすべて、学校と教育委員会に対する不信感の表れです。さらに、「顔も名前も公開されないまま学校に戻っていたのではないか」という不安がSNSで拡散され、地域全体に緊張が走りました。

このような状況は、教育の根幹である「信頼」を大きく損ねる結果につながります。教員と保護者、そして生徒との間に本来あるべき安心感が崩れることで、教育現場は機能不全に陥る危険性があります。

学校の信頼を取り戻すには、事件の全容解明だけでなく、保護者と真摯に向き合う姿勢が不可欠です。言葉ではなく、行動で示していく必要があります。

6-2. 被害者支援と子どもたちへの心理的影響

今回の事件で最も心配されるのは、被害者本人への心理的な影響です。性加害の被害を受けた未成年は、PTSDや対人恐怖、自己否定感など深刻な精神的ダメージを受ける可能性が高く、適切なケアが長期的に求められます。

また、同じ学校に通っていた児童や、報道を見た子どもたちにとっても、加害者が“先生”だったという事実は大きなショックとなります。「信じていた先生が犯罪者だった」という経験は、子どもたちの教育への信頼を根底から揺るがします。

学校が取り組むべき支援には、以下のような対応が含まれます。

- 専門の心理カウンセラーによるサポート体制の設置

- 教員による再発防止の約束と誠実な説明

- 子どもが安心して相談できる第三者窓口の設置

教育委員会が保護者に対して説明責任を果たすのはもちろん、子どもたちの不安や疑問に向き合う姿勢も問われています。

7. まとめ|この事件が投げかける本質的な問題

7-1. 社会としてどう再発を防ぐか

阿部隆樹容疑者の事件は、個人の逸脱行為として片づけるべきではありません。今回のような性加害事件が繰り返されるたびに、教育現場の制度そのものに疑問符がつけられています。

今後の再発防止には、以下のようなアプローチが不可欠です。

- 教職員への性犯罪防止研修の義務化

- 採用時の性犯罪歴チェックの全国統一化

- 被害者が声を上げやすい制度設計の再構築

- 外部機関による教員行動の監査導入

「教育者だから信用する」のではなく、「信頼に足る行動をしているか」を常に検証できる体制が必要です。教育は人と人との信頼関係で成り立っています。信頼を裏切る行為が起きたときこそ、社会全体での再点検が求められます。

7-2. 安易な特定行動の危険性と情報リテラシーの必要性

事件に対して怒りを感じる人が多い一方で、ネット上では**不確かな情報による“犯人探し”や“私刑的な言動”**が拡大しています。

SNSでは、「この人が阿部容疑者ではないか」といった投稿が拡散され、無関係な人物が誤って特定されるリスクも現実に起きています。憶測や感情だけで行動することは、新たな加害につながる危険があります。

情報リテラシーが問われるのは、報道機関や公的機関だけではありません。私たち一人ひとりが、事実に基づいた情報発信と、冷静な受け止め方を心がける必要があります。

今回の事件を機に、信頼の再構築と情報との付き合い方を社会全体で見直していくことが、未来への第一歩になります。

おすすめ記事

齊藤統太の顔画像は?家族構成と受け子になった理由を徹底調査|どんな罪に

高橋智子なぜ死亡・理由とは?なぜ西潟一慶はひき逃げしたのか理由を解説