出前館を利用し、約2年間にわたり“商品が届かない”と虚偽の申告を繰り返していた東本拓也容疑者。被害総額は370万円超、注文回数はなんと1000回以上にのぼるという前代未聞の事件に、世間からは驚きと怒りの声が広がっています。では、この人物は一体何者なのか?顔画像やSNSアカウント、自宅の情報はあるのか?この記事では、報道映像からわかった顔の特徴や、SNS上の動向、自宅があるとされる名古屋市瑞穂区の様子、さらに他社デリバリーサービスでの余罪の可能性や犯行動機まで、徹底的にまとめています。

1. 東本拓也とは何者なのか?事件の概要

画像:イメージ画像

名古屋市瑞穂区に住む無職の東本拓也容疑者(38)が、フードデリバリーサービスを悪用した詐欺容疑で逮捕されました。警察の発表によると、彼は出前館を中心に、実際には商品を受け取っているにも関わらず「届いていない」などと虚偽のクレームを繰り返し、支払いを免れる行為を続けていたとされています。

事件が明るみに出たのは、出前館側が不審な注文履歴に気づき、警察に相談したことがきっかけでした。被害総額は数百万円にのぼり、手口の悪質さと常習性から大きな注目を集めています。東本容疑者は取り調べに対して、「味をしめて、やめられなかった」と話しており、単なる金銭目的だけではない依存的な側面も見受けられます。

この事件は、個人がスマートフォン1つで簡単にサービスを悪用できてしまうという、現代社会ならではのリスクを浮き彫りにしました。

1-1. 出前館での不正注文とは?

東本拓也容疑者が行っていた手口は、出前館の注文後に「商品が届かない」と嘘のクレームを入れるというものです。一般的にフードデリバリーサービスでは、配送ミスやトラブルに備えて返金対応が可能ですが、その仕組みを悪用し、代金を支払わずに商品だけを受け取るという、いわゆる“タダ食い”を繰り返していました。

このような行為は一度だけならシステム上の誤差や人的ミスとして処理されることが多いですが、東本容疑者はこれを繰り返し行い、会員登録やアカウントの切り替えを駆使しながら、不正注文を続けていたとみられています。

この背景には、サービス側の検証体制の甘さも一因とされており、今後、フードデリバリー業界全体の対策強化が求められるきっかけとなりました。

1-2. 総額370万円・1000回超の驚きの手口

報道によると、東本容疑者が行った不正注文の回数は、なんと1000回以上。被害総額は370万円を超えるとされています。2年間にわたり、ほぼ毎日のように注文を繰り返し、虚偽の報告で返金や支払い免除を受けていたと考えられています。

特筆すべきは、この手口が非常に単純でありながら、ここまでの被害をもたらしたという点です。容疑者は同じやり方を延々と繰り返し、しかも住所も固定されているにもかかわらず、長期間にわたって発覚を免れていたという点に驚きの声が広がっています。

本人は「簡単に得をできたので、やめられなかった」と話しており、依存性の高い犯罪として捉えられています。この事件は、単なる窃盗ではなく、“システムの隙”に依存するように繰り返された現代型の犯行と言えるでしょう。

2. 東本拓也の顔画像は?報道映像から判明した特徴

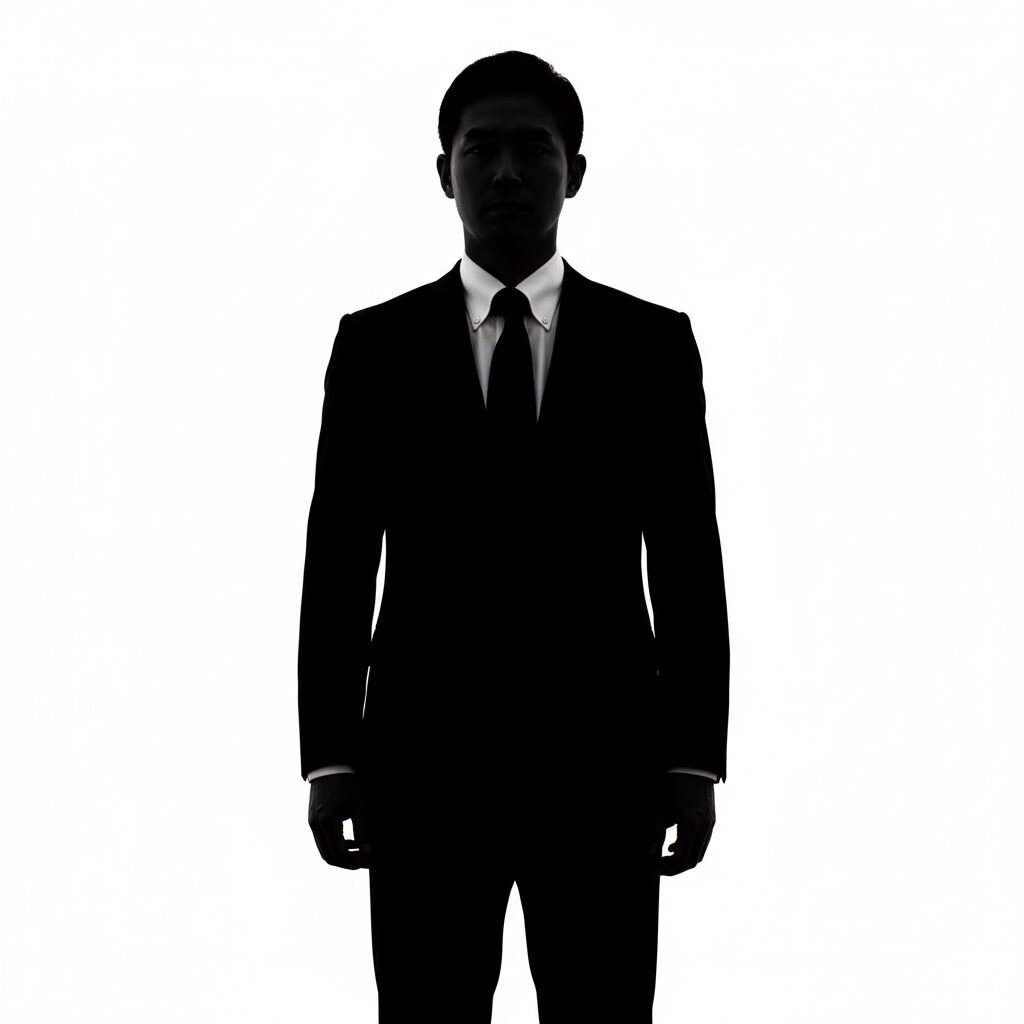

出典:yahooニュース

逮捕時、複数の報道機関が東本拓也容疑者の様子を報じており、映像には警察に連行される姿が映し出されました。マスクを着用していたため顔のすべてが見えるわけではありませんが、やや細身の体型で黒髪短髪、無表情でうつむき加減という特徴が確認されています。

また、報道陣からの問いかけに対しては一切反応せず、終始無言を貫く様子が印象的でした。この無言の姿勢が、世間の不信感や不気味さをさらに助長させているようです。

現在のところ、警察が公開している写真やはっきりとした顔画像は確認されておらず、SNS上でも私的な画像などの流出は見つかっていません。しかし事件の注目度から、今後の報道やSNSユーザーによる調査で新たな情報が出てくる可能性もあります。

2-1. マスク越しの姿と報道陣とのやり取り

警察車両から出てきた際、東本容疑者は白いマスクをつけ、深くうつむいたままゆっくりと歩いていました。警察官に両側を挟まれての移動で、表情の確認は困難だったものの、報道関係者のカメラにはその一部始終が記録されています。

報道陣が「なぜこんなことを?」と声をかける場面もありましたが、彼は一言も発することなく無言を貫いていました。その様子からは、反省や後悔といった感情よりも、どこか現実感のないような印象を受けた視聴者も少なくありません。

マスク越しとはいえ、映像からは確かに人物像の輪郭が見えてきます。今後も報道映像が更新されれば、より詳細な情報が得られるかもしれません。

2-2. SNSやネットに流出した顔写真はあるのか?

現在、東本拓也容疑者の顔が写った私的な写真や、過去のSNSプロフィール画像などの流出は確認されていません。X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどの主要SNSでも、本人を特定できるアカウントや投稿は見つかっていない状況です。

ただ、これだけ大規模な犯行を長期間続けていた人物であることから、今後SNS上の投稿履歴や関係者による情報提供などで、何らかの画像や投稿が見つかる可能性は十分にあります。また、ネット上では「飲食物の写真をSNSにアップしていたのでは?」「使い捨てアカウントを使っていたのでは?」といった憶測も飛び交っており、世間の注目が高まっていることがうかがえます。

警察によるデジタルフォレンジック(電子情報の調査)も進められていると見られ、今後の報道で新たな顔画像や生活の一端が明らかになる可能性があります。

3. SNSアカウントは存在する?調査とネットの反応

東本拓也容疑者(38)について、SNSアカウントの存在が注目されています。現代では、多くの人が日常的にSNSを使用しており、生活の一端や思考、交友関係が投稿を通じて可視化されることが一般的です。そのため、事件報道のたびに加害者のSNSが特定され、過去の投稿や交友関係が話題になることも少なくありません。

ところが、東本容疑者については現在までのところ、Facebook・X(旧Twitter)・Instagramなど、主なSNSで本人のものと特定できるアカウントは確認されていません。一部では「もともとSNSを使っていなかったのでは?」という声もありますが、別の可能性として、事件の発覚を恐れて早い段階で削除した、もしくは偽名アカウントで活動していたとも考えられています。

ネット上では、「これだけの数の注文をしていたのなら、何らかの食事写真や外食の記録がSNSに残っていても不思議ではない」「別名で何か投稿していた可能性もあるのでは?」という声も見られ、憶測や推理が飛び交っている状況です。

3-1. Facebook・X・Instagramなどの動向

SNSの主要プラットフォームであるFacebook、X(旧Twitter)、Instagramについて、東本容疑者の名前や事件に関連する情報で検索しても、現在までに明確に本人だと断定できるアカウントは見つかっていません。

年齢が38歳ということを考えると、Facebook世代に該当することからアカウントを持っていた可能性は高いですが、逮捕直後に削除したか、もともと本名以外で運用していたと考えられます。

XやInstagramは匿名性が高く、個人の特定が難しいため、過去に利用していたとしても痕跡を残さず消すことは可能です。また、近年の事件では加害者がSNSを通じて犯行に関する思想をにじませていたケースもあるため、警察もデジタル証拠の解析を進めていると見られます。

事件の規模や悪質性を考えると、過去のSNS投稿が後に報道で取り上げられる可能性も否定できません。

3-2. SNSで不正の兆候があった可能性とは?

現時点では、SNS上で東本容疑者が犯行をほのめかすような投稿や、不正注文に関わる具体的な言動は確認されていません。ただし、事件の手口が日常生活に密着していたことから、何気ない食事写真や「今日も美味しかった」といった投稿が過去に存在していた可能性はあります。

また、ネットでは「食費がかからない方法を知ってる的な投稿をしていたのではないか」「SNSでタダ飯を匂わせていたら怖い」といった意見もあり、犯行を冗談めかして投稿していたかどうかに関心が集まっています。

実際に、一部のネットユーザーは事件直後から「この人では?」と疑われるアカウントを晒すなどの動きもありましたが、確証には至っておらず、無関係の人物を巻き込む危険性も出ているため注意が必要です。

今後、警察によるデジタル履歴の解析が進めば、SNSを通じた不正の兆候や、生活背景の一端が明らかになることもあるかもしれません。

4. 東本拓也の自宅はどこ?名古屋市瑞穂区の住宅街を調査

出典:Googleマップ

東本拓也容疑者の住所については、「名古屋市瑞穂区に在住」と報道されていますが、具体的な住所や建物名などの詳細は公開されていません。ただ、瑞穂区という地域には一定の特徴があり、そこから東本容疑者の生活環境や周囲の反応を想像する手がかりを得ることができます。

報道によれば、彼はスマートフォンやパソコンを使って自宅から注文を行い、代金の支払いを避けるという不正を繰り返していました。つまり、自宅にこもっている時間が長かった可能性が高く、近隣住民との接点もあまりなかったのではないかと考えられます。

一方、事件発覚後は報道陣が現場周辺を訪れ、住民への聞き込みなども行われているようです。現在のところ近隣住民からの証言は多く報じられていませんが、事件の重大性を踏まえると今後メディアの取材が進むにつれて、東本容疑者の生活ぶりや人となりが明らかになっていく可能性もあります。

4-1. 瑞穂区ってどんな場所?

名古屋市瑞穂区は、市内でも比較的落ち着いた雰囲気の住宅街が広がる地域として知られています。名古屋大学や名城大学などの教育機関が近くにあり、学生や家族連れの居住者も多い地域です。公共交通機関も整っており、名古屋市中心部へのアクセスも良好で、住みやすいエリアとして評価されています。

治安も比較的良いとされており、大きな事件が起きることは少ない印象です。そのため、今回のような詐欺事件が起きたことに対して、地域住民の間には驚きと不安が広がっていると考えられます。

また、瑞穂区は静かな住宅地が多く、他人との関わりが薄くなりがちな面もあるため、長期間にわたって不正が続けられていたことに気づかなかったのかもしれません。

4-2. 近隣住民の証言や報道陣の動き

現時点で、東本容疑者の近隣に住む住民からの証言は多く報じられていません。ただ、事件発覚後に報道関係者が瑞穂区周辺で取材を進めている様子は確認されています。地域住民の中には突然の報道に驚いている人もおり、「あの家だったのか」と気づいたという声も出ているようです。

また、こうした事件が明るみに出たことで、「実は前から少し怪しいと思っていた」と後から証言する人が現れるケースも少なくありません。今後、報道番組や週刊誌などで、近隣住民の証言や生活ぶりに関する情報が新たに取り上げられることも予想されます。

特に、長期間にわたって370万円以上の“タダ食い”を行っていた人物の生活実態がどのようなものだったのか、周囲が気づけなかった理由とともに、事件の背景を解明する鍵となる可能性があります。

5. 出前館以外にも余罪が?Uber Eatsなど他社でも調査中

東本拓也容疑者による不正注文事件は、出前館を舞台に繰り返されていたことが明らかになっていますが、警察の捜査はそれにとどまりません。容疑者が利用していたのは出前館だけとは限らず、類似サービスにおいても同様の手口が使われていた可能性が浮上しています。

近年、フードデリバリーサービスは出前館をはじめ、Uber Eats、Wolt、menuなど複数存在し、スマートフォン一つで簡単に利用できる便利さが広く浸透しています。こうした利便性の裏で、不正利用の監視が難しくなるという課題も抱えているのが実情です。

東本容疑者の手口は、「商品が届かない」といった虚偽のクレームを繰り返し申告することで、返金や再送といった対応を引き出し、実質的に支払いを免れるというもの。これが1000回以上、被害総額370万円を超えるまで続けられていたとなれば、他サービスで同様の行為が行われていたとしても不思議ではありません。

警察はすでに、出前館以外のデリバリー企業にも情報提供を求めており、今後さらに余罪が明らかになる可能性が高まっています。

5-1. 同様の手口で悪用された可能性のあるサービス

出前館以外でターゲットとなった可能性があるのは、国内でも利用者が多い「Uber Eats」や「Wolt」「menu」といった主要なデリバリーサービスです。これらのサービスにも、配達後のトラブルに対応するためのカスタマーサポートが存在し、場合によっては返金処理や注文のキャンセルなどが可能となっています。

これを逆手に取った手口であれば、特別なスキルを必要とせず、繰り返し実行することができます。特にアカウントの複数作成や偽名使用、プリペイドカードを使った支払いといった手段を組み合わせれば、発覚までに時間がかかるのも無理はありません。

警察が他社サービスの注文履歴やクレーム履歴を調査する中で、出前館以外でも不自然な返金処理やアカウントの切り替えが確認されれば、さらなる立件に発展する可能性があります。

また、サービスによってはGPS情報や配達ログなども記録されているため、デジタル証拠の洗い出しによって東本容疑者との関係性が特定される可能性も否定できません。

5-2. 警察が捜査中の余罪リストとは

警察の現在の捜査では、東本容疑者が「出前館以外でも同じようなことをしていたかもしれない」との供述をしている可能性が指摘されています。容疑者が2年間で1000回以上の注文を行った中で、どのサービスをどのように使っていたのかを確認するため、警察は通信履歴やアプリの使用履歴、メール、注文記録などのデジタルデータを解析している最中です。

特に注目されているのは、異なるサービス間での共通パターンや、同一端末・住所から複数のアカウントが使用されていた形跡です。仮に同じ住所・同じIPアドレスから、異なる名前で何度も注文やクレームが行われていたとすれば、それは明確な証拠となります。

今後の捜査結果によっては、出前館以外でも数十万円〜数百万円規模の被害が明らかになる可能性もあり、刑事責任の範囲が拡大することが予想されます。

6. 犯行の動機がヤバい?本人の供述と心理分析

東本拓也容疑者の供述から見えてくるのは、単なる金銭目的を超えた“依存的な犯行”の側面です。警察の調べに対し、彼は「味をしめて、何度もやってしまった」と語っており、この言葉が事件の本質を象徴しています。

多くの詐欺事件では、「生活に困っていた」「借金返済のため」など、ある程度理解できる理由が供述されることが多いですが、東本容疑者の場合は「簡単に得ができること」に快感を覚え、それを繰り返す中で常習化していったことがうかがえます。

しかも、その回数は1000回以上。単純計算で1日1回以上の頻度で“タダ食い”をしていたことになります。このような行動は、もはや計画的というよりも、“やめられなくなった”という依存症的な状態に近いと考えられます。

この背景には、社会的孤立や無職という生活環境、日々の満足感の欠如などが複雑に絡み合っていた可能性も否定できません。

6-1. 「味をしめた」依存型の犯行動機とは?

「味をしめたからやめられなかった」という供述は、非常に率直でありながらも、事件の深刻さを際立たせています。犯行動機が“快感”であったことは、金銭的な窮状という理由以上に、犯罪そのものへの心理的依存があったことを示しています。

これは買い物依存症やギャンブル依存症と似た構造を持ち、行為そのものがストレス発散や快楽の手段となっていた可能性があります。しかも、得られる結果が「食事を無料で手に入れる」という具体的かつ即時的な報酬であるため、自己抑制が効かなくなるのも当然です。

このような依存型の犯行は、刑事罰だけでは根本的な解決が難しく、再発のリスクも高いとされます。事件の悪質性だけでなく、加害者の内面にある心理的な要因も含めて社会全体で向き合うべき課題といえるでしょう。

6-2. デジタル時代の“新型犯罪”の可能性

東本容疑者のように、スマートフォンを使ってデリバリーサービスを悪用するという犯行は、いわば「デジタル時代ならではの新型犯罪」とも言えます。かつての詐欺は、対面や電話などで人を騙す方法が主流でしたが、現在はアプリやネットサービスの隙を突く手法が目立ってきています。

今回のように「商品が届かない」と一方的に申告するだけで返金が得られる仕組みが存在する以上、悪意あるユーザーがそれを繰り返すリスクは常に存在します。しかも、それを裏付ける証拠が残りにくい場合、サービス提供側も対応に苦慮することになります。

この事件が注目を集めているのは、犯行の手口が極めてシンプルであるにもかかわらず、被害額が莫大で、しかも発覚までに時間がかかったという点です。今後、同様の犯罪を防ぐためには、業界全体での不正検知システムの強化や、利用者情報の一元管理が必要不可欠となるでしょう。

今回の事件は、便利さと引き換えに生まれた「新しい落とし穴」を社会に突きつけた形となりました。

7. 事件に対する世間の声・ネットの反応まとめ

東本拓也容疑者がフードデリバリーサービス「出前館」を利用し、1000回以上もの“タダ食い”を繰り返していたという前代未聞の事件は、全国的な関心を集めています。報道直後からSNSや掲示板などでは、多くの人が驚きや怒りを示しており、その反応は日を追うごとに広がりを見せています。

特に注目されたのは、犯行の手口が非常に単純であるにもかかわらず、それを長期にわたって実行できていたという点です。「どうしてそんなにバレなかったのか」「サービス側も気づくのが遅すぎる」といった声が多く見られ、社会全体に対する不信や問題提起にもつながっています。

一方で、「犯罪というより依存症のようにも見える」「孤独や無職の状態が背景にあるのでは」といった同情的な視点もあり、反応は一様ではありません。人々のリアルな声からは、この事件が単なる不正行為にとどまらず、現代社会の課題を浮き彫りにしていることがうかがえます。

7-1. 驚きと怒りのコメント続出

インターネット上では、「1000回以上も注文してお金払ってないの?あり得ない」といった驚きの声が相次ぎました。金額にして370万円以上の被害が出ていたことから、「ちょっとした詐欺じゃない」「ほぼ生活費を浮かせていたのでは」といった指摘もあります。

また、「普通に生活してる自分がバカみたいに思える」「真面目に働いてるのが馬鹿らしくなる」といったコメントからは、真面目に生活している人たちが、このような不正に対して強い憤りを感じていることが伝わってきます。

さらに、「誰にも気づかれずに2年もやってたってこと?怖すぎる」といった声からは、不正が長期間放置されていたことに対する恐怖や不安も見受けられました。加えて、「一度味をしめるとやめられないというのは本当に怖い」「これはもう依存症では?」と、動機に対する考察も多く見られています。

7-2. 出前館のシステムにも問題が?

今回の事件では、加害者の悪質性が当然問題視されていますが、それと同じくらいに注目を集めているのが「出前館側の管理体制」です。ネット上では、「1000回も同じ人が返金を要求してたのに、なぜ気づかなかったのか?」という声が続出しました。

特に、複数アカウントの使用やクレーム対応の甘さが指摘され、「簡単に不正ができるなら他の人も真似しかねない」「システムとして問題がある」といった批判も集まっています。利用者の中には、「私も正当な理由で返金を求めたのに審査が厳しかった。なぜこの人だけ何度も通ったのか」と、運営側の対応に対する疑問を呈する声もありました。

さらに、「これだけの被害が出るまでに内部監視はなかったのか」「AIやログ分析などで異常検知できたはず」といった、技術的な視点からの指摘も目立ち、再発防止への期待が高まっています。

8. まとめ:今後の捜査と再発防止策は?

東本拓也容疑者による“タダ食い”事件は、その規模の大きさと、デジタル時代ならではの手口によって、大きな社会的波紋を呼びました。2年間にわたって1000回以上の不正注文を繰り返し、370万円以上の被害を出していたという事実は、決して小さな犯罪ではありません。

今後の捜査では、出前館以外のフードデリバリーサービスでも同様の行為が行われていたかどうかが焦点となっており、さらに余罪が明らかになる可能性もあります。警察は、注文履歴や通信記録、デバイス情報をもとに、他社サービスとの関連性も含めて調査を進めているとみられています。

一方で、今回の事件を受けて、出前館をはじめとする各社には、システムの監視強化や、ユーザーの不正行為を検出するアルゴリズムの導入など、再発防止に向けた取り組みが求められています。特に、複数アカウントの使用や繰り返しの返金申請に対する自動検知の導入は急務と言えるでしょう。

この事件は、単なる一個人の不正ではなく、サービス運営側と社会全体が向き合うべき課題を突きつけたとも言えます。便利さの裏に潜むリスクをいかに管理し、利用者とサービス提供者の双方が安心して利用できる環境を作っていくかが、今後の大きなテーマとなるはずです。

おすすめ記事

立花浩二と神原美希の顔画像・SNS・勤務先・経歴を総まとめ!